ゴッホ、ボナール、ヴュイヤールが描く子どもたち。三菱一号館美術館の「画家が見たこども展」をレポート

19世紀末パリ、印象派に続く世代の前衛芸術家グループ「ナビ派」。ヘブライ語で「預言者(ナビ)」を意味するこのグループは、ポール・セリュジエ、ピエール・ボナール、モーリス・ドニ、エドゥアール・ヴュイヤール、フェリックス・ヴァロットンといった画家たちで構成され、ゴーガンやゴッホらを師に絵画を追求した。そのナビ派の画家が「子ども」を描いた作品約100点が集まる展覧会が、三菱一号館美術館にて9月22日まで開催中だ(事前予約制)。

かわいいだけではない子どもの世界

フランスを中心とする19世紀末の世界で、絵画上での脇役や画面のアクセントではなく、中心的な主題となった「子ども」。本展のプロローグでは、象徴主義の画家・ウジェーヌ・カリエールによる、聖母子像を思わせる母子の絵画や、どこか不穏な趣さえ漂う家族のポートレイト、あるいはルノワール、ファン・ゴッホ、ゴーガンらが描く「無垢な存在である子ども」とその力を描いた作品が並ぶ。ナビ派を除く1880年代以降の美術作品に描かれた子どもの姿を通して、ぞれぞれの意味を考えるパートがこのプロローグだ。

1章:路上の光景、散策する人々

第1章からは、いよいよナビ派の作品へ。数ある集団のなかでも、都市と活気に魅了されたのが、都市生活者からなるナビ派の画家たち。例えばボナールは、パリの街をくまなく歩き回り、ヴァロットンは黄昏時の街を散策し、日常の中の近代性と詩情を探し求めた。そして、その日常の光景を豊かなものにしていたのは、まぎれもない「子ども」たちだった。

注意深く都市の路上を見つめたナビ派の画家たち。学校へ通う子どもや児童労働者、そして乳母らの姿が細やかに描写される様子はボナールの《学童》(1900頃)、《小さな洗濯女》(1896頃)、《乳母たちの散歩、辻馬車の列》(1897頃)などでも見ることができる。なかでも、四曲の屏風形式である《乳母たちの散歩、辻馬車の列》は、大きな余白の取り方、モチーフの単純化など、その随所に「日本かぶれのナビ」らしい特徴の見られる作品だ。

なお、ヴァロットンの木版画を多数コレクションする三菱一号館美術館は、その中から厳選した作品を展示。ここでは、大人でも子どもでもない等身大の「女の子」がこちらに向ける眼差しにも注目してほしい。

2章:都市の公園と家族の庭

ボナールが画面を豊かな色彩で満たすいっぽうで、ヴァイヤールは爽快感や心地よさを立ち上げた庭園の風景。自由に遊ぶ子どもたちや会話を楽しむ人々で賑わう「庭園」は、ナビ派の多くの画家が好んだと同時に、それぞれの異なるアプローチが光るテーマのひとつだ。

株式会社講談社のコレクションでもある、アリスティード・マイヨールの《花の冠》(1989)は、「こんな作品が日本にあったとは」と、様々な関係者が驚きの声を漏らしたという一作。柔らかな光のなかで、花の冠を手に持つふたりの子どもの描写は、ぜひ会場や図録で確認してほしい。また本作で子どもが纏う花柄のスカートや赤いエプロンドレス、ワンピースなど、画家たちが関心を抱いた当時の流行ファッションに着目するのも楽しいだろう。

3章:家族の情景

第3章のテーマは「家族の情景」。この章では、自分を取り巻く家族を題材とし、親密な愛情を持った視点で子どものいる日常の喜びを繰り返し描いたナビ派による家族画が揃う。

注目は、「彫刻家のナビ」とも呼ばれたジョルジュ・ラコンプのパステル画《立つシルヴィの肖像》(1900)と胸像《シルヴィの肖像》(1901)。ラコンプは人間の生と死をテーマとした神秘主義的な木彫装飾浮彫を多く手がけたが、本展で出品されるのは1898年に生まれた長女・シルヴィの頭部をかたどった木彫。パステル画では、赤いワンピースに身を包んでポーズをとるシルヴィが描かれる。

本章にはドニによる入浴画が数点出品されているが、これらはすべて欧米の個人コレクターのコレクション。普段は見ることのできない個人コレクションが多く集まっているのも本展の大きな特徴だ。

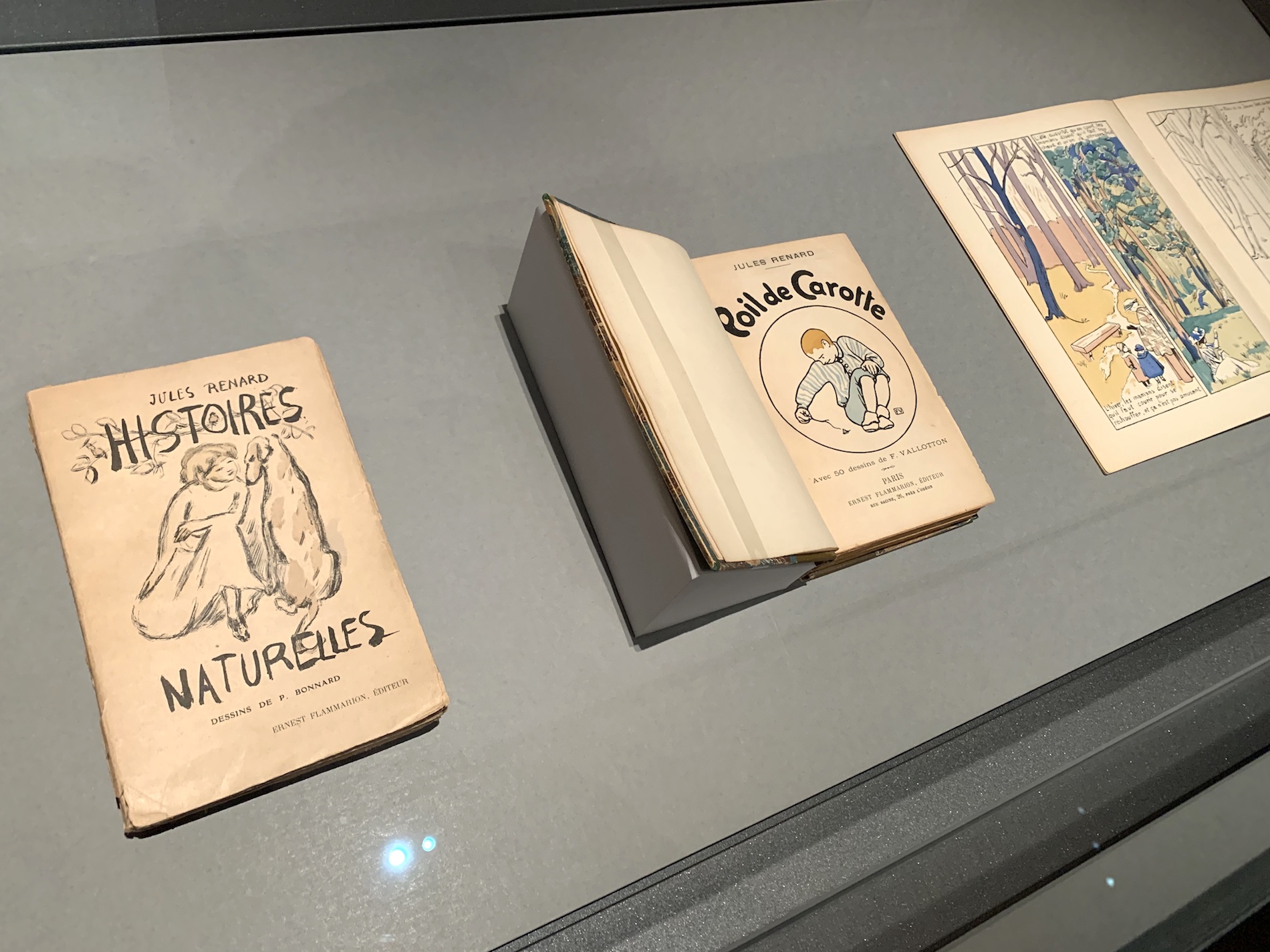

4章:挿画と物語、写真

ナビ派の眼差しを見ることのできる作品は、絵画や彫刻だけではない。第4章では、ナビ派の画家たちが自ら撮影した写真、挿絵が紹介される。

つねに新たな技術に好奇心を抱いていたナビ派の画家たちは、20世紀初頭に飛躍的な技術革新をもたらしたコダック社のカメラを使用。家族や仲間内でカメラを使い、大切な瞬間を切り撮ると同時に絵画制作の素材とフレーミングを探し求めてシャッターを切った。ボナールの《水浴》(1903)や、《犬を抱きしめる後ろ向きのルネ(ノワジー=ル=グラン)》(1988)など、展示される写真はすべて白黒。しかしナビ派の色彩が見えてくる錯覚を呼び起こすように、絵画に通底する世界観を見ることができる。

エピローグ

ナビ派の中でも数少ない、第二次世界大戦後の世界を生きた画家・ボナールに捧げられる最終章は、次のように説明されている。「ナビ派の美学を継承しつつ、もはや画面の装飾性や平面性の獲得、主題の相対化やジャンル意識の解体などの美術史的役割にとどまらず、それを超えてようやく辿り着いた『永遠の子ども時代』という境地に敬意を払う場でもある」。

児童画を思わせる生き生きとした作品が並ぶなか、鑑賞者を最後に迎えるのは、ボナールが亡くなる前年の1946年に描いた《雄牛と子ども》と《サーカスの馬》。生き物への深い愛、そしてボナールの深遠な内面世界と「永遠の子ども時代」が共存するこれらの作品は、ぜひ絵の目の前に立ってその筆致を確かめてほしい。

約10年前より、三菱一号館美術館とフランスのル・カネ、ボナール美術館が共同で構想してきた本展。「子ども」のモチーフを通してナビ派の輪郭を確認するうえでも充実の展覧会のため、展覧会が再開したあかつきにはぜひ訪れたい展覧会だ。もし会場に行けない場合は図録で展覧会の気分を味わうこともおすすめしたい。

■展示概要

タイトル:開館10周年記念 画家が見たこども展―ゴッホ、ボナール、ヴュィヤール、ドニ、ヴァロットン

会期:2020年2月15日~9月22日(事前予約制)

会場:三菱一号館美術館

住所:東京都千代田区丸の内2-6-2

開館時間:10:00〜18:00(金曜日は20:00まで)

休館日:月曜日、月曜日が祝日の場合は月曜日開館し翌日休館

https://mimt.jp/kodomo/

野路千晶(編集部)