石川卓磨インタビュー「真実を語りなさい、しかし斜めに語りなさい」

2011年11月のオープン以来、時流に流されず独自の企画を打ち出し続けるTALION GALLERY。80年代生まれのギャラリストが運営するTALION GALLERYが新世代のトップランナーであることは間違いない。特に目の肥えたアートファンにおすすめしたいギャラリーだ。今回は「Tell all the Truth but tell it slant ー真実を語りなさい、しかし斜めに語りなさいー」をキュレーションした石川卓磨氏にお話を伺ってきた。

—石川さんはキュレーターとして活動されているんですか?

石川卓磨:キュレーションは初めてです。基本的に、TALION GALLERYの作家として作品を作っています。それから、批評を少しずつ書いています。今回は、TALION GALLERYオーナーの上田さんからお誘いを頂いてキュレーションをすることになりました。本番の展示は12月の予定で、今回の展示はプロローグとしての展示になります。せっかく準備期間も長いし、一つの展覧会に閉じるようなものではなく、複数の企画が総合的に組み合わさっていくようなキュレーションにしようと考えました。また、展覧会と同じ名前の「Tell all the Truth, but tell it slant」というブログも開設しています。

―「Tell all the Truth, but tell it slant−真実を語りなさい、しかし斜めに語りなさい」というタイトルが印象的ですね。

石川:これはエミリー・ディキンソンの詩のタイトルからとりました。タイトルですが、一つのインストラクションのようにも読めます。ブログをやっていく上で、僕がインストラクションを提示して、それに対してみんなが応答していくという形式をとっていたこともあって、今回の展示もインストラクションっぽくしたいと思いました。また、ディキンソンの詩や言葉に対する誠実さと似たようなものを作家たちに感じたということもこのタイトルをつけた理由の一つです。ディキンソンの詩には、いわゆる社会性とは違うとしても、言葉のオルタナティブ、孤立を引き受けても世界のつまずきを考えるという誠実さがあります。それは単に個人の小さな物語として片付けられない何かを含んでいると感じています。今回参加している4名の作家たちの作品が、社会や歴史への明快なコミットメントを持たないものだとしても、それは単に個人的なものとしての制作でなく、言葉や世界の問題に反応していると感じこのタイトルにしました。

―参加されている4名の作家さんがこれまで作ってこられたものとは異なるテイストの作品を出品されていますね。全体として、どれがだれの作品なのか分かりにくいような展示になっています。それはキュレーションとしての統一感があるということでもあると思います。今回の展示もインストラクションをアーティストに投げかける形で作品を作っているんですか?

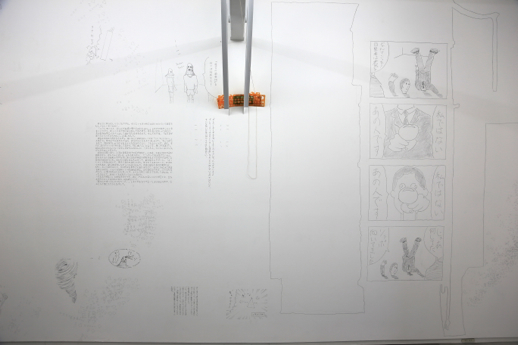

石川:まず一つ目に、今まで使っていたフォーマットではない、鉛筆を用いたウォール・ドローイングをやってみようということを作家に投げました。通常の制作では使わない素材や手法を用いて、何ができるかということをやってもらいました。もう一つは、グラフィティや壁画のように外に向けたものではなく、洞窟壁画のようなことがギャラリー空間でできないかと思ったんです。洞窟壁画は基本的に共同作業です。複数の人が呪術的、シャーマニズム的意図、あるいはただの落書きなのか、記録なのか、はっきり意味が分かっているわけではないし統一的な意味が捉えられるわけではないけれど、複数の制作者による複数の意図が入っているだろうと思います。そういう洞窟壁画のようなものができないかということをイメージとして投げました。ここに一つの社会的な形態が見えてくると思ったんですね。そうしたら、みんながわりあいそれに反応してくれました。

―作家の皆さんの反応はいかがでしたか?

石川:けっこう面白かったみたいですね。昼から来て夜までずっとギャラリーで描くということを一週間くらい続けていたので、半分トランス状態のような感じでした。そういう意味ではかなり新しい経験だったと言われました。

―ここで、今回の展示で4名の作家さんがどういう形の作品を出品されたか教えて下さい。

石川:豊嶋康子さんは3つの作品を出しています。『私の壁』、『波ダッシュ』、『テンプレート』です。今回の企画で豊嶋さんだけは、ウォール・ドローイングや鉛筆という手法や素材を以前から作品として扱っています。『テンプレート』という作品は、豊嶋さんがもともと文房具を使って作品を作っているということがあって、今回はある種再制作とも言えます。壁に付けられた糸の先に複数の製図道具テンプレートがついています。糸をピンと張った状態で、そのテンプレートをランダムに重ねて出てきた形を「型」としてを、壁にトレースしていきます。糸がピンと伸びた状態で描いていくので、放物線を描くように図形がトレースされています。そこで、他の作家の他の作品とも形態が呼応し影響していくような作品です。『波ダッシュ』は他の作家のテキストの中で、音を伸ばす長音記号に対応させて波を描いていくという作品です。もう一つは、『私の壁』という作品で、壁の隙間を使って、他の作品に関係するような枠線を描いています。テリトリーを作っていく、そういう作品です。

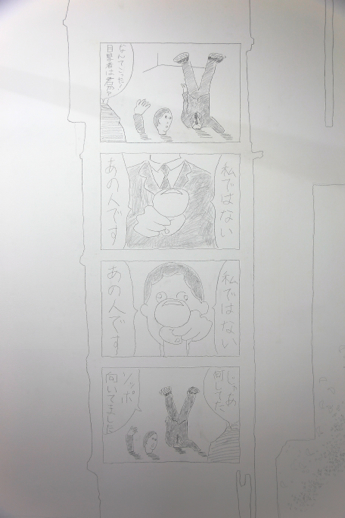

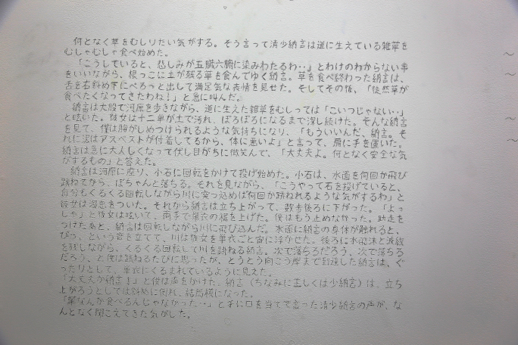

石川:吉田正幸さんは主に四コマ漫画です。従来の作品と違うところがあるとすれば、対面している壁に描かれた四コマ漫画が相互に対応しているということです。一方が他方の四コマ漫画へ話しかけている状況が描かれています。空間的な効果とストーリーが結びつくことによって、四コマ漫画の単線的な流れを脱構築しています。箕輪亜希子さんは彫刻家です。一番鉛筆という素材と異なることをやっている作家さんですね。陶器を割って修復してまた壊すということを繰り返していく、そうしているうちに修復部分がどんどん増えていくという映像作品を作られています。今回の作品は、ネットから拾ってきた器の破片の画像を用い、破片のアウトラインを壁にトレースし、そこでできた形の中に壁紙の模様を描き込むという作品です。まるで壁紙が破れたように見える破片が空間に配置されながら、破片が集まってできた形が、ギャラリーの外壁に描かれることで、一つの関係性を持っているという作品です。外島貴幸くんは、パフォーマンスや、テキスト、マンガをブログ上にあげていたりしている作家です。今回のようなウォール・ドローイングは初めてです。彼が今まで集積してきた作品を一度解体しフラグメントな状態にして、再度壁に配置しています。

―最後に、見どころを教えて下さい。

石川:複雑な作品になっているとは思いますが、一方で分かりにくいこともないと思います。美術の文脈からも、それ以外の文脈からも読めると思います。でもそれが、美術の外の制度をこっちに引っ張って来ました、ということをやりたいわけではなくて、むしろ美術の作品を作っていた時に作品になりにくいとして排除されてしまいがちなものが出てきて欲しいと思いました。それが今回の展示では出てきたと思います。制作の周縁にあるものが主題として現れていて、空間の中で関係づけられているところが本展の面白さだと思います。

―ステートメントなどに書かれていないことをたくさん伺うことができました。ありがとうございました。

■コメント

石川氏は参加したアーティストへのインストラクションとして展覧会タイトルを設定したと言う。同時に、このタイトルは観衆に対してもインストラクションとして機能している。つまり、この展示の全体像を把握するためには、ホワイトキューブの壁から物理的に身体を斜めに構えなければならない。その意味で、私たちは石川氏のインストラクションに従うよき観衆であらねばならない。このとき、インストラクションにより厳密に従い、よき観衆を斜めに演じたなら、私たちは真実に正対してしまう。さて、今回の展示はプロローグである。メインの展示の際には、私たち観衆が身体を斜めに構えるのではなく、ホワイトキューブの壁が斜めに語っていることを期待する。