建築はどこにあるの?

現在東京国立近代美術館にて開催されている「建築はどこにあるの?」。出品しているのは、伊東豊雄、鈴木了二、内藤廣、アトリエ・ワン、菊地宏、中村竜治、中山英之、の7作家である。また本展は来場者は一定の条件内で撮影が可能であり、

写真投稿サイトFlickr(フリッカー)に投稿できる。閉塞的な美術館という場所において来場者が撮影した画像をウェブ上でオープンにし、潜在的な来場者数を開拓する意図であろうが、これらの画像は展覧会のタイトルに対する鑑賞者の一つの答えと捉えることも可能であろう。

会場に入るとまず圧倒されるのが中村竜治による構築物である。非常に微細な線で均質に配列されたグリッドが増幅を繰り返し、視覚的な効果が十分に味わえるサイズである。建築の基本中の基本、構造というものがむき出しになっている状態だ。しかしこの構造は把握できるがなかなか全体が把握できない。おそらく把握が困難なように作られている。どうやらここが中村の狙いでもあり遊び心でもあるようだ。全体像は各頂点が30°、60°、90°で高さが2メートルほどの三角柱。そう、誰もが一度は手にしたことのある三角定規の角度である。

また素材はバルカナイズドファイバーという紙を用いている。聞き慣れない紙であるが、強度や素材の性質ゆえに乾電池や工業材料、日用品にいたるまで私たちの生活に着実に入り込んでいるものである。このあたりの素材のチョイスも日常を感じさせるという点でなかなか秀逸である。

次は中山英之のインスタレーション。北海道の草原を敷地にカフェとして設計したものの1/3模型である。この模型は空間に対して二つの重要な関係性を生み出している。まず鑑賞者と模型との関係性。模型に対して鑑賞者は3倍のサイズ、イメージとしては北海道の草原を5メートルを超す巨人が闊歩することになる。もう一つは、模型と美術館自体の関係性だ。つまり展示室が3倍に拡張されていると考えることができるだろう。これは縮尺された建築模型に対して、我々が好奇心を抱かざるを得ない「縮尺の魔法」である。しかし、建築模型と鑑賞者、空間とのリンクが見えにくい点から、インスタレーションとして若干弱さを感じた。

さらに会場の奥へと足を進めると、鈴木了二のインスタレーションが立ち現れる。まるで鑑賞者を拒むような出で立ちである。部屋のようではあるが中には入れない。空間全体を把握できない。部屋にしてはスケールがおかしい。建築という概念を剥がしとり、謎掛けをされているようだ。まるであざ笑われているようで、いささかこちらの居心地の悪い心持ちになるインスタレーションである。

鈴木の印象的な仕事の一つに写真家安斎重男らとの共作による「絶対現場」というプロジェクトがある。ある程度解体された民家の骨組みを補強し直し、強化ガラスの床を敷いた作品からは、行為の暴力的、崩壊的イメージとともに詩的なー部分も感じられる。

今回の鈴木のインスタレーションは、歪まされた部屋を提示することにより建築とは一体どういうことなのか、どのようにあるべきなのかを、我々に突きつけているように思われた。

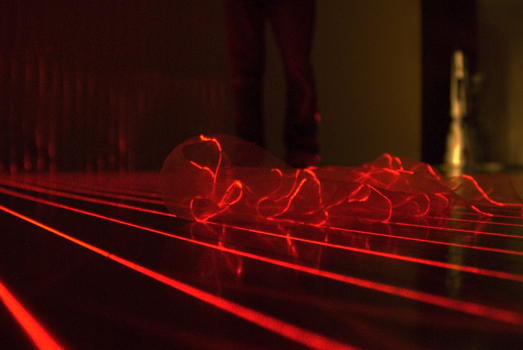

ここからは仕切られた空間、内藤廣によるレーザーを使ったインスタレーションである。建築現場で用いるレーザー墨出し器から着想を得たのだろうか、インタラクティブな要素が非常に強く、もっとも感覚にダイレクトに語りかける空間かもしれない。等間隔に配置されたレーザー光線の間を歩行していく感覚は気持ちよくもあり、しかし身体がスライスされていくような痛みと恐怖も感じる。物質でなく光によって空間を認識させるという着想も印象的だ。

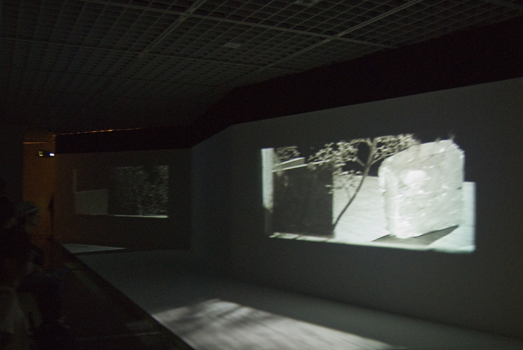

続いては菊地宏によるインスタレーション。建築模型を中心に太陽に見立てたライトが回転している。

壁に映し出される模型の影がどこかノスタルジックな気分を醸し出すが、どうやらまだまだ仕掛けがあるらしい。模型に定点観測の小型カメラが設置されている。隣の暗室に足を踏み入れると、カメラがとらえた映像が壁面に実寸でプロジェクションされている。ライトの移動が作り出した建築模型の影によって、太陽の運行を表しているのだとわかった。他のインスタレーションが空間に対してアプローチをかけているのに対し、唯一時間をテーマにしているのも面白い。非常にストレートで好感の持てるインスタレーションである。

そして展示室の最後に待つのは伊東豊雄によるインスタレーションだ。彼はこの作品で、構造物から垂直的な要素を排し、三つの多面体の組み合わせで空間を構成していこうと試みている。空間の内部には、連続した三次元チューブや湾曲アーチの構造物が置かれている。空間の無限の拡張への示唆からは、一見モダニズム建築に対するカウンター的思考が連想される。そして、このルールに則って形成された都市に足を踏み入れてみたいという思いがよぎった。本来建築とは人間の性質とその環境に合わせて考えていかなければならないのではないだろうか。なぜ木造なのか、なぜ高床式なのか、なぜ石造りなのか。全てにおいて明確な理由がある。しかしこのように限定された図形により構成されていく都市で生活していくということは、場に対する人間の順応性を測る一つの人体実験を試されるかのようで、わずかならぬ恐怖感を覚えた。

五感を最大限に活用して疲れ果ててきたところだが展示はまだ続く。美術館の前庭に出ると、アトリエ・ワンの構築物がやさしくたたずんでいるように目に映った。美術館に入る前に外から目にしていたのだが、展示室を抜けて再度確認するとその印象は全く異なっていることに気づいた。竹を主な素材として巨大な動物たちを形成しているのだが、いい意味で張りつめた緊張の糸をほぐしていく。完全に彼らの意図にはまり込んでしまったようだった。多田美波による彫刻のシャープさを中和するかのようにたたずむ、しなやかでリズミカルなフォルムの動物たちは、場所の意味を完全に変換させ、無意識強制的にリラックスさせていく。

それでは、『建築はどこにあったのだろうか』?

展覧会のタイトル「建築はどこにあるの?」という問いは、どこかしら疑問を「投げかけ」られているというより「投げ捨て」られているような印象が残った。建築という概念が漂うだけでどこにも帰結していないというのが正直な意見である。建築はあらゆる学問を内包した表現手段の一つであるべきである。個々の作家それぞれの狂気ともいえる執着心の一部が垣間見ることがでれば一つの展覧会の成功だと私は考えるが。あるいは展覧会のタイトルが「これが建築だ」というものであれば作家のアプローチも戦場のキャパのような死にものぐるいな表現になったかもしれない。

[撮影協力 TABlogライター 柴田さやか]

本展公式Flickr ページ:「建築はどこにあるの?」、あなたの答えを写真におさめよう!

http://www.flickr.com/groups/momat_where_is_architecture

特設ウェブサイトでは、本展参加建築家らの制作プロセスを紹介している。

http://www.momat.go.jp/Honkan/where_is_architecture/work_in_progress/