森村泰昌 「美の教室-静聴せよ」展

「貴様らっ!私の言うことがわからないのかっ!」このように喝破された科白は何も三島由紀夫に扮した森村だけが抱える問題ではない。コミュニケーションが 不在と言われて久しい今日、我々は何を手がかりに他者を理解しようとしているのか。表情?会話?身振り?おそらくそれら全てを以ってしても、他者の内奥に 迫ることは難しい。さらにはその困難さからコミュニケーションの交通が途絶えてしまうこともあり得る。しかしながら、その他者からそれらを読み解く手立て が教えられれば、少なくとも一方的な断絶は緩和され、その他者に興味を抱くはずだろう。「モリムラ先生」が弁を振るう今回の講義は、正にその点を衝いてい る。ただし気を付けなければならないのは、そのことがアートという文脈で行われており、森村が提示する他者とは彼自身でも彼の作品でもなく、アートの鑑賞 方法であるのだ。

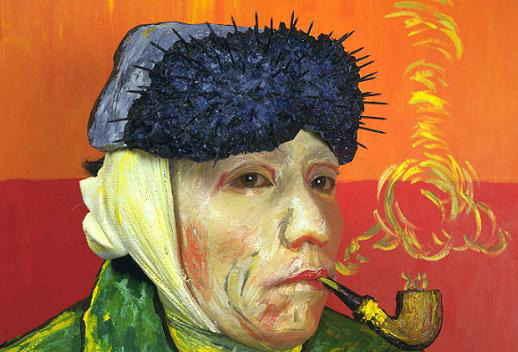

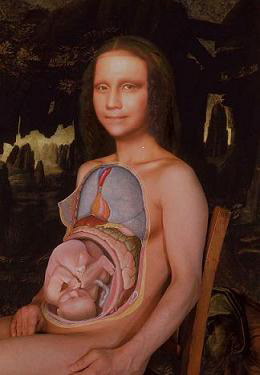

アリストテレスは『詩学(ポエティクス)』で「芸術活動の基盤はミメーシス(模倣ないしは模擬的再現)」として文芸の根源を「まねる」行為に求めて いた。「まねる」ということ自体、他者との交通から対立することで自己を確立もしくは先鋭化する「表現」ではなく、自らに他者を取り込んでしまうことでそ の交通を顕現化する。「モリムラ先生」も「まねぶ」という概念を提起し、模倣行為と学習行為の混合によって創造活動が生じることを唱え、その実践を促して いる。この例が顕著に表れるのは4時限目のルーカス・クラナッハ作《ユディット》の連作模倣で あろう。ホロフェルネスの首切断部を再現する際に霜降り肉を利用し、そこから次なる模倣行為が展開され、並列された食材からなる模倣作品はジュゼッペ・ア ンチンボルドの作風へと変わる。模倣行為に内在する次なる創造の契機を孕み、模倣から次なる模倣へというシークエンスが生じる。このことによって「まね ぶ」手業が開示され、模倣の展開方法にこそオリジナリティが潜んでいることを暴いているかのようだ。それは森村の卓抜した鑑賞力、すなわち「オリジナル名 作」とのコミュニケーションによって可能になるのではないか。

今回の展示は、こうした鑑賞→模倣→創造という一連の流れを森村の作品に観てとれると同時に、鑑賞者たる我々も創造の一歩手前まで到達できる。それ は「モリムラ先生」の講義を手立てに、生徒に「なりきる」ことで果たされる。先生と生徒というヒエラルキーによって「俺の話を聞け」と言わんばかりだが、 翻ってみると、教室全体が森村の作品であり、鑑賞者は森村の手法によって創造行為に既に参加しているのだ。加えて「なる」もしくは「~である」という英単 語「be」がタイトルの一部「Bi-class」、すなわち「美の教室」とオーバーラップし、展示自体が「なにものかになる授業」であったと気付くことだろう。