長島有里枝がキュレーション、フェミニズムの視点から10名の作家の作品を見る。金沢21世紀美術館「ぎこちない会話への対応策—第三波フェミニズムの視点で」展レポート

金沢21世紀美術館で、フェミニズムをテーマにした2つの展覧会が10月16日から2022年3月13日に同時開催される。ひとつはアーティストの長島有里枝がゲストキュレーターを務める「ぎこちない会話への対応策-第三波フェミニズムの視点で」展。そしてもうひとつは同館学芸員の高橋律子がキュレーションする「フェミニズムズ / FEMINISMS」展だ(本展のレポート記事はこちら)。

わたしは、あなたは、フェミニスト?

本展はエポックメイキングな展覧会だ。まず、金沢21世紀美術館が初めてアーティストをゲストキュレーターに迎えた展覧会であること。そしてフェミニズム、なかでも第三波フェミニズムをテーマに据え、1990年代以降に活躍し始めた同時代作家のグループ展であること。そして重要なのは、フェミニズムを「女性」だけに限らず、あらゆるジェンダーに開かれた思考法であり態度であり武器であるととらえていることだ。

長島による本展ステートメントの題は、「わたしはフェミニストじゃないと思っている人へ」。この呼びかけは、たまたま美術館を訪れた多くの観光客を含む鑑賞者、そして長島が声をかけた参加作家にも向けられたものだろう。

自身も「若い頃、自分はフェミニストじゃないと思っていた」という長島は、たとえフェミニストだと自覚していなかったり、「フェミニズム・アート」を制作しているつもりはなくても、その人の作品や実践を、フェミニズムを通して見ることができると強調する。本展はそのような出発点から、長島が自身を含む10名の作品に、フェミニズムの見地から新たな解釈を与える。

ヌード、身体、視線をめぐる問いかけ

金沢21世紀美術館は複数の独立した展示室が有機的につながるユニークな構造を持つが、本展は展示室7〜10の3室と交流ゾーンで展開される。展示室7には、長島有里枝、木村友紀、さとうりさ、潘逸舟の作品が並ぶ。

ここは主にヌード表現と身体の問題について思考をめぐらせる展示室だ。

まず長島による「Self-Portrait」シリーズ(1993)は、作家が大学在学中に発表したデビュー作。被写体は作家の家族全員で、ヌードになって家庭内の日常生活を演じている。当時は著名な写真家が女優などを撮るヘアヌード写真が全盛期。本作をはじめとする長島作品は、“女子大生”による“セルフヌード”としてセンセーショナルに、そしてしばしば作家にとって不本意なかたちで受け止められた。

長島はキャリア初期から高く評価され注目を集めたが、その言説に通底するのは「若い女のナルシシズム」「技術よりも感情を優先した軽やかな表現」といった見方に現れる、根深い性差別意識だった。そして年上で社会的地位のある男性批評家たちによって、長島や同世代の女性作家は「女の子写真」と名指され、語られていく。

自分や家族を被写体にしたのは、モデルを雇うお金もスタジオもないという現実的な理由からであり、さらには「女を脱がせ、その姿を男が撮る」という構図への批評的な挑戦であった。また裸体という極めてパーソナルな状態になることで、各人の家庭内における様々な役割を浮き立たせるとともに撹乱する効果もある。

展示室向かって奥側の壁は、5点組の木村友紀《存在の隠れ家》(1993/2021)にあてられている。本作は作家が京都市立芸術大学の大学院生のときに初個展で発表したもの。セルフポートレートがPLAYBOYのウサギやスクール水着などのかたちに切り抜かれており、身体の性的記号化を連想させる。青色のプリントが美しく、同時に冷静でアイロニカルな雰囲気を醸し出す。

5点組だった本作はオリジナルが散失したため、今回は再制作した復刻版を展示。10月16日に開催された長島とのアーティストトークで、木村は本作について「自分にとっても大切にしていた作品だったみたいで、型紙などがとってあった」という。

長島と木村はともに1970年代に生まれ、90年代にデビューした。当時、長島は「フェミニスト」を自覚していなかったが、初期の作品から現在に至るまで、その実践はジェンダーをめぐる批評的な視点に貫かれている。そして2011年には武蔵大学大学院に入学してフェミニズムを学び、かつてうまく反論できなかった「女の子写真」言説へのカウンターとなる思想と言葉を武器に、『「僕ら」の「女の子写真」から わたしたちのガーリーフォトへ』(2020、大福書林)を執筆する。

長島は本著で、「女の子写真」をめぐる先行言説を丁寧に検証し、反論を加えていく。そのなかで自身や同世代作家の表現を「女の子写真」ではなく「ガーリーフォト」と定義し直し、その実践の意義を自分たちの手に取り戻すことを試みた。その論理的な根拠として採用されたのが、第三波フェミニズムである。

第三波フェミニズムはまだ定義が定まっていないが、一般的には1990年代初頭にアメリカから世界へ広がったフェミニズム運動とされる。その特徴として、「ライオット・ガール・ムーブメント」に代表される音楽やファッションなどのユース・カルチャーとの結びつきや、ZINEなどによる女の子たちのD.I.Yな実践、ジェンダーや性的差異のみではなく、人種や階級、国籍、セクシュアリティといった様々な差異に目を向け、自分らしさという個性を追求する、といったことが挙げられる。

フェミニズム美術史の研究には、「主流」とされる美術史の言説を見直し、作家や作品に関する新たな語りを生み出してきた蓄積がある。その延長線上にありながら、本著は作家本人の立場から異議申し立てを行った点が、極めて画期的であった。長島や佐藤、藤岡亜弥、岩根愛といった同世代の写真を扱う女性作家が参加する今回の展示は、本著における「ガーリーフォト」の語り直しを、立体的かつ具体的に発展させたという側面がある。

潘逸舟の《無題》(2006)は、赤い布が鮮烈な印象を与えるはセルフポートレイトである。祖母が生まれ育った中国の村には、女性が嫁ぐときにその顔を隠すという風習がかつて存在した。それを再演し、ティツィアーノやベラスケスを想起させる典型的な裸婦像のように横たわる。しかしその姿は、鑑賞者の視線に供された無防備で受動的なものというより、布の奥から鑑賞者をまっすぐ見つめ返すような、挑戦的な印象を感じさせる。

1987年生まれの潘は長島たちより一世代下の作家だが、本作では西洋美術史から現代のポルノグラフィに至る「見る/見られる」という関係性と、そこに横たわるジェンダー不均衡を自らの身体を使って批評的に問い直すという点で、他作品と共鳴している。

そして、写真作品に囲まれた部屋の真ん中で、大きな存在感を放つ白い立体作品。さとうりさ《双つの樹(白)》(2020)は、視線の政治性をめぐる本展示室において、鑑賞者の「触覚」を喚起することで、別の回路から身体の問題に接近する。本作は、離れたところにある木同士が、地中で根を通じてコミュニケーションを取ることで森を形成するという物語から発想されたという。

また、展示室を出た交流ゾーンにも、さとうの大きな作品《メダムK》(2011)が展示されている。どっしりと安定感があり、ボア生地でもふもふとしたその姿は温かみがあり、思わず触ったりぎゅっと抱きしめたくなる衝動に駆られる。しかし本作が、横浜市黄金町で滞在制作され、かつて青線地帯だった同地で売春業を生業とした女性たちを象徴していると聞くと、その印象はより複雑なものへと変化する。大股を開き、他者を受け入れる姿勢で佇む黄金町の女性たちの身体、そしてそれを求める男性たちの身体……。

両作品は、接触やコミュニケーションへの切実な欲求や願望と、そこに生まれる共存の関係や権力勾配について静かに問いかける。

またさとうは、これらの作品をひとりで制作している。長島はそのD.I.Y精神を第三波フェミニズムの文脈でとらえるとともに、女性がひとりでいることをなかなか許さない社会規範に対抗する、自立や自由、喜びの表出として、本展に不可欠なものだと考えたようだ。

複層的なアイデンティティ

展示室8には、藤岡亜弥、ミヤギフトシ、ミヨ・スティーブンス-ガンダーラの作品が展示されている。

壁2面を使い、2つのシリーズを蝶番状に展示する藤岡亜弥は、長島と同じくかつて「女の子写真」と呼ばれた作家のひとりだ。上部にランダムに配置されたのは、「私は眠らない」シリーズ(2009)。主な被写体は藤岡の母親だが、作家はそのもっとも身近であるはずの人を「女の人」と呼ぶという。顔をはっきりと見ることができないが、その「手」が雄弁に持ち主の人となりを表しているようだ。

母と娘の関係はフェミニズムのなかで繰り返し論じられてきたテーマだが、作家と「女の人」のあいだには、属性や役割で語りきれない固有で独特の間合いがあるようだ。「女の人」はおそらく老齢といえる年齢だが、赤いマニキュアが塗られた手や彼女が座る鏡台が発する妖艶な色香、いっぽうでフラフープに興じる背中の“少女的”な雰囲気は、一般的な「高齢の母親」像を裏切り、自由に展示室に浮かんでいる。軽やかさやゆらぎとともに、ひとりの人間がそこに生きていると実感させるに十分な湿り気や温度をたっぷりと含み、何気ない日常にみなぎる尊厳を感じさせる。

その下に一列に配置された「城の物語」シリーズ(2000-21)は、作家の故郷にある特徴的な姿の建物を長年にわたり撮影したもの。この建物に魅了され、作家は街の至るところからその姿を撮影しているという。

両シリーズともに、その1枚1枚から受ける被写体の印象の変化には、ある存在の多面性をとらえようとする作家の探究心や、身近でありながら謎に満ちた対象と自身との流動的な関係性をめぐる不断の問いが反映されているのかもしれない。

ミヨ・スティーブンス-ガンダーラは、長島がカリフォルニア芸術大学留学中に出会った作家で、ともにライオット・ガール・ムーブメントに影響を受けてきたという。先祖、移住、フェミニズム、文化アイデンティティ、環境汚染など制作のテーマは多岐にわたるが、本展では日系4世である自身のルーツをテーマにした3作品を出品する。

大きな船と、夫婦の肖像が描かれた版画2点。船は、サトウキビ農夫として沖縄からハワイに移住した曽々祖父が、そこから違法な手段でカリフォルニアに渡った際に乗った船であり、肖像は作家の祖父母だ。そしてその祖父母が第二次世界大戦中に出会った日本人強制収容所をモチーフにした刺繍作品が、版画のあいだに配置されている。

その横に展示するミヤギフトシも、沖縄にルーツを持つ作家だ。出身地である沖縄とそこに基地を構えるアメリカ、そして日本という三者の関係をめぐる社会的・政治的な問題と、セクシュアリティなどを交差させ、様々なメディアで制作を行う。また、第二次世界大戦中にユタ州の強制収容所に送られた日系アメリカ人家族を描いたジュリー・オーツカの小説『天皇が神だったころ』に影響を受けた作品も過去に発表している。

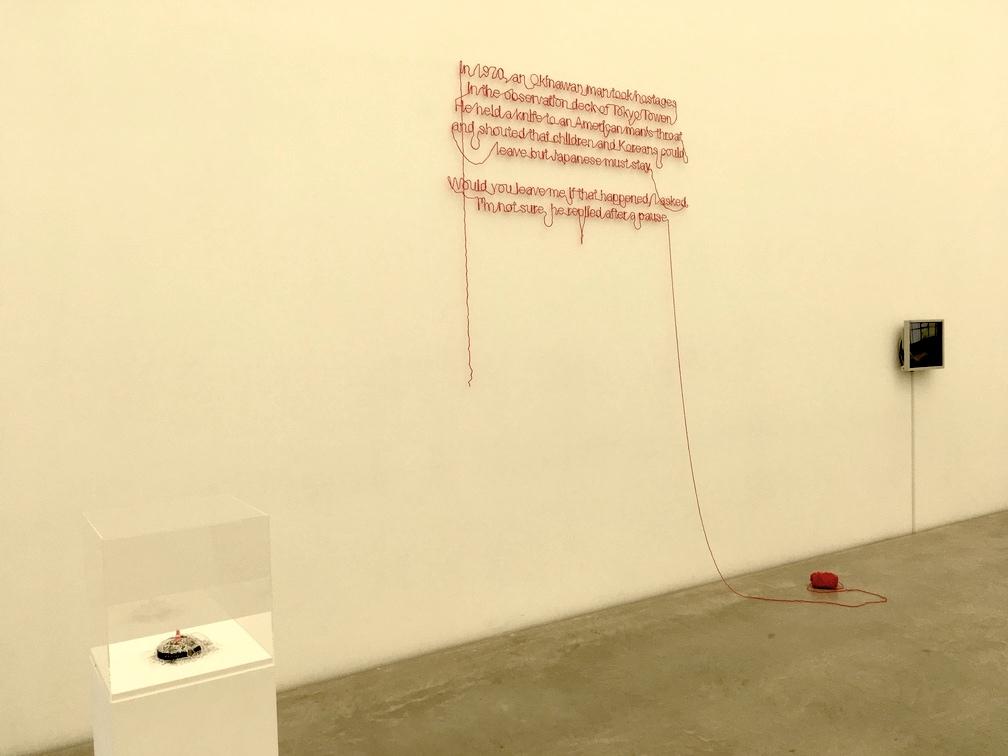

今回出品する3作品は、沖縄返還前の1970年に沖縄出身の青年が安保騒動に刺激を受けて起こした「東京タワー占拠事件」をモチーフにしている。割って崩された東京タワーのスノードームには、この青年のみならず、沖縄出身者であり大阪、ニューヨークを経て東京に移り住んだ作家自身の、東京へのまなざしも反映されているだろう。

この展示室では3作家の作品を通して、個人のアイデンティティと、それを形成するルーツとなる家族、国家、言語、人種、都市と地方、ジェンダー、セクシャリティなどの複層的な関係が見えてくる。そのありようは、ブラック・ライヴズ・マター以降、現在フェミニズムで盛んに議論されている「インターセクショナリティ(交差性)」とも通じるものがある。

マッチョじゃない兵器

本展の展示室をつなぐ共用部分に点在する、一見ユーモラスでかわいらしいオブジェクトたち。しかしそのタイトルは《殺・人・兵・器》(2012)というなんとも物騒なものだ。

小林耕平による本作は、「身体に支えられた左・右という観念をなくしてみる」という仮定からはじまる美学者・伊藤亜紗のテキストがもとになっている。左右という観念は、身体を介在させない限り成立不可能であるため、左右の観念を消滅させれば結果的に身体=命も消滅する、つまり殺人になるということらしい。左右という観念を無くすために生み出された兵器の数々が、この23個のオブジェクトなのだ。

一般的に兵器は戦争のイメージと直結するし、国家や軍事産業、権力闘争や侵略といったマチズモの象徴のような存在だ。しかし小林によるオブジェクトは、ごく平凡な日用品の組み合わせで構成され、兵器を換骨奪胎、というか骨抜きにしてしまう。

共用部分から展示室9に入ると、右手に伊藤亜紗のテキストが流れ、正面に小林がこの兵器についてもうひとりの出演者に説明する映像が映し出される。その奇妙でおかしみを誘う様子は、《殺・人・兵・器》が消滅させようとする身体や人間の実存について、平常とは違う迂回路からアプローチする試みであり、ジェンダー化された兵器やパワーのイメージを撹乱する。

次の部屋に入ると、暗い部屋にプロジェクターの音が控えめに響いている。岩根愛《My Cherry》(2020)は、早逝した作家の妹をめぐり1994年から撮影された写真で構成される。ほとんどの写真が、記念撮影のようなにこやかな表情を見せるものではない。しかし時折風景写真を挟みながら1枚ずつ順々に映し出される写真たちは、作家と妹とのあいだに流れる親密な空気を想起させる。とくに桜を背景にした写真は、散華のイメージとして、すでにここにはいない人との時間や、非常にプライベートな感情のゆらぎへと鑑賞者を誘う。

《My Cherry》から、満開の桜を背にした男性の写真によってつながれた次の展示室には「The Ark」シリーズ(1991-2021)が展示されている。本作は、16歳で単身渡米した作家が生活をともにしたシェイマン家の人々を写したもの。森で自給自足の生活を営み、資本主義社会とは別の生き方を実践する彼らは、アナーキーな雰囲気を漂わせながら、太陽の下で充足した表情を見せる。遠い日本から家出してやってきた若い作家が、主体的に選び取り、そんな作家を受け入れたひとつの「家族」。岩根の両作品はそれぞれ異なる雰囲気を持ちながら、ともに家族をめぐる物語として、観る者の心を震わせる。

続く展示室にある渡辺豪《まぜこぜの山》(2016)も、家族との関係性に触れる作品だ。モノクロームの画面が映し出すのは、作家とその家族の洗いたての衣服が積み重なった「山」がモチーフ。写真のように見えるが、3DCGを用いたアニメーションで制作され、1枚1枚の衣服はそれぞれ時間帯の違う日の光が当たった状態で描画されている。洗濯という日常的な家事の光景が、複雑な制作工程を経て、静的でモニュメンタルですらある映像に転換されることで、新たな意味や詩情を伴って立ち現れる。

また画面に人物は登場しないが、衣服という身体を強く感じさせる存在によって、約20年前に制作された長島らの写真作品が並ぶ展示室ともつながり、本展の円環を成すようにも感じられた。

コンフリクト(衝突/葛藤)をどうとらえていくか

森美術館「アナザーエナジー展:挑戦しつづける力―世界の女性アーティスト16人」や3館巡回する「Viva Video! 久保田成子展」なども開催され、2021年は日本のアートとフェミニズム/ジェンダーの文脈において、今後も語り継がれる1年になるはずだ。

日本の美術館で開催される展覧会で「フェミニズム」が堂々とタイトルに冠されることは稀有であり、しかも金沢21世紀美術館ではいま2展が同時開催されている。なかでも本展は、長島というひとりのアーティストの視点によって、作品の語りなおしや再解釈が行われた点で非常にユニークな展示だと言えるだろう。

本展と「フェミニズムズ / FEMINISMS」展は、企画当初はひとつの展覧会として構想されたが、その後、キュレーター同士の考え方の違いなどから、最終的に2つの個別の展覧会になった。

第三波フェミニズムは、人種、階級、エスニシティ、セクシュアリティなど「女性」同士の差異が露わになり、「女性」というだけでは連帯できないという前提から出発している。それに、そもそも何をもって「女性」と定義し得るのか、その枠組み自体を根本から問う思想でもある。

そんな第三波フェミニズムの視点に貫かれた本展は、その存在自体が時を経たシスターフッドとも呼びたくなるような共闘や連帯と、自律への意思、そしてコンフリクトやわかり合えなさといった矛盾にも思える諸要素を体現しているとも言えるだろう。その点で開催がゴールではなく、本展はいまだ流動的な過程のただ中にあるのではないだろうか。しかしそんな展覧会のあり方は、容易な結論を急ぐよりもずっと真摯で批評的である。

10月16日に開催されたアーティスト・トークで、本展をめぐる様々な事柄や作品解釈は、今後刊行されるカタログに詳細を記録する予定だと長島は語った。そちらの出版も楽しみに待ちたい。

福島夏子(Tokyo Art Beat編集長)

「Tokyo Art Beat」編集長