「回復する」(丸亀市猪熊弦一郎現代美術館)レビュー。傷とともに歩む、その他者の歩みを知ることが明日のあなたにとっての何かになるのなら(評:志賀玲太)

「回復する」展、小金沢健人の作品と志賀玲太 撮影:編集部

丸亀市猪熊弦一郎現代美術館で3月10日まで開催中の展覧会「回復する」は、日々の災いによって人々にもたらされる傷と起伏、そしてその傷との共存や、さらには「回復」の在り方を問う展覧会だ。出品作家は猪熊弦一郎、大岩オスカール、兼子裕代、小金沢健人、畠山直哉、モナ・ハトゥム、米田知子の7名。ライターでクイズメディア「QuizKnock」の編集者を務める志賀玲太が本展をレビューする。

争いや災禍を経た人々の「回復」に焦点を当てた展覧会

癒えない傷はある。

たとえば、新型コロナウイルス。2019年に発生し急速に拡大したこの感染症は、瞬く間に世界的な災禍となった。パンデミックという現象が私たちにとって印象的だったのは、たとえ自身が罹患者であろうとなかろうと流行地域に住む限り、広く誰でもその影響を受けることにもあった。感染対策やそれにまつわる一連の社会の動きは、人々の生活様式そのものにも大きな変容をもたらした。対面での仕事や授業がかつてのように行われ、マスクの着用が個人の判断に委ねられるようになったいまでも、すべてがコロナ以前に戻ったわけではない。失った人や時間は戻ることなく、そして依然として戦いを続けている人たちだっている。

たとえば、精神疾患。私にとって、向かい合い続けなければならない傷というと、まずこの語が浮かぶ。何らかの拍子に、あるいは生まれながらに得た傷はうまくいけば薬物療法やカウンセリングなどの治療によって回復を見せる。しかし寛解(*)という言葉もあるように、そのまま以前の状態の自分に戻れないことだってままある。かつてそんな病を患った自分は「変わってしまった自分」を抱いたままで居続けなければいけないことに、正直未だ折り合いがついていないような気さえする。そんな傷を埋めるような「回復」という言葉には、それがどうにか達成されてほしいという願いと、そこにある難しさや諦めの思いも同時に付きまとう。

香川県の丸亀市に建つ丸亀市猪熊弦一郎現代美術館で3月10日まで開催されている「回復する」は、新型コロナウイルス流行の始まりから3年経ったいま、争いや災禍を経た人々の「回復」に焦点を当てた展覧会だ。今日より明日が良くなるとは必ずしも限らない。現に、今年に入って間も無く起きた能登半島地震によって、また新たな傷跡がこの国にも刻まれようともしている。それでもこの展覧会で眼差されるのは、確かな希望を見据える他者の歩みの姿だ。7名の作家たちによる絵画や写真、ワークショップなど多様な実践を通じて浮かび上がる「回復」のかたちはどんなものだろうか。

7名の作家がそれぞれ見せる「回復」のかたち

展示室に入ると、床に広がる小さなガラス玉で構成された世界地図がまず目に飛び込んでくる。イギリス在住のパレスチナ人アーティストモナ・ハトゥムによる作品《地図》だ。モナ・ハトゥムは様々な手法を用いて政治的・社会的なテーマを取り扱う作家であるが、ここでの作品も世界地図という真っ直ぐな題材でそれに挑んでいるようだった。ガラス玉によって作られた外形もおぼろげな世界地図は、床を横切る鑑賞者の動きによる振動でずれる可能性があり、脆弱で不安定な印象を与えた。私たちが信じる「地図」のかたちとはいったい? そんなことを考えていると、ふと見る角度によって光の反射のせいか地図の表面がゆらめいて見えることに気付く。その光は、誰かと同じものを共有できるものだろうか。

多くの人に影響を及ぼした出来事を扱ううえで、今回の展覧会ではいつも以上に写真が雄弁に語ってくれているようだった。写真家の米田知子による作品「積雲」シリーズは、東日本大震災以降の2011年から2012年に撮影されたものだ。広島平和記念公園や靖国神社など、日本の近現代史にとって避けては通れない場所を舞台に撮られた写真には、過去の上に立つ「いまの瞬間」が見事に切り取られている。《白い鳩・終戦記念日・靖国神社》では、木々と青空に重なるようにして、1枚の白い羽を見つけることができる。平和の象徴として知られる白い鳩の、1枚の羽。写真では画面に留められたその羽は、実際にはその後ひらひらと舞い地面に落ちたことだろう。忘れてはならない過去を記憶することと、前へと動き続ける時間を受け止めること。どちらも見せつけてくるような画面には私たちに起こる「これから」に目を向けさせられたような気がした。

同じく写真家の畠山直哉の作品からは、東日本大震災による津波の被害を体現するように佇む「木」を被写体とした、「津波の木」シリーズが出展されている。津波により半分の枝が枯れ、しかしもう半分の枝には緑を茂らせるオニグルミの木との出会いにより制作が始まった本シリーズ。「被災」の傷跡が色濃く残る木そのものだけでなく、周囲の人工物にも自然と目が向くような写真だった。

堤防や道路など、それでも生活を続けなければいけない人の存在を感じさせる象徴と自然との共在は、確かな「回復」のひとつの形だ。いっぽうで、能登半島地震による被害を目の当たりにしていると、「津波の木」のようなシンボルが回復として受け止められるまでの、途方もない道のりのことも想う。惨状についてその瞬間気軽に、じきによくなる、先に回復が待っていると言うことは到底できない。数え切れないほどの人々が、そんな状況さえも乗り越えて「次」を作ろうとした努力の末に、ある木が「津波の木」になったことの重みを知った。

カリフォルニア州のオークランドを拠点に活動する写真家・兼子裕代が〈Mirrors of Happiness〉で見せるのは、植物栽培園プランティング・ジャスティスで働くスタッフたちの姿だ。オークランドにあるこの植物栽培園は元受刑者たちが社会復帰をするための施設としても機能しており、兼子はそんなスタッフたちと共にアートを作る活動を行っている。サイアノタイプ(青写真)に写された彼ら自身が育てたであろう草花に、それぞれの肖像を元にリアルなタッチのステンシルで作られたパネル。人種差別や格差の問題も背景にあるなかで、「回復」の物語はときにより大きな構造や枠組みとの戦いを強いられることがある。

しかし兼子の作品はそんな難しさを認めたうえで、個人に対してできる最大限の向き合い方をしているように見えた。私が高校生だった頃、文化祭で演劇をやることになった折にクラスメイトの役者姿を看板に描く役割を任されたことを、ふと思い出す。そういえば、出来上がった絵を見て彼らはびっくりするぐらい喜んでくれたのだった。そうか、あのときの喜びはこうして使うことだってできるものだったんだな。カメラに向けて屈託のない笑顔を見せるスタッフに宿る、これが希望でなくてなんだろう。

小金沢健人はパフォーマンスやインスタレーションなど多岐にわたる手法を得意とする作家だが、今回出展されている「正方形並行生成」シリーズは、特殊な制作工程により出来上がるドローイングたちだ。2枚1セットとなるこれらの絵は、双方の紙を順に重ね合わせて筆を行き来させると同時に、デジタルカメラのヴィデオ機能を使って時間的・視点的な制約を作家自身に課すことによって描かれる。「回復する」の中では、より一層抽象度の高い作品かもしれない。展覧会の中ではその制作工程や小金沢自身が手がけるワークショップにより「他者との交差」を示唆する作品として扱われていたが、あえて「回復」というテーマになぞらえてをまた別の角度でもこの作品を見てみたい。

ドローイングという即興的に描き続ける形式では、細部を振り返らずに前に向かって進み続けるしかない。過去に起こった筆の跡はほとんど修正することができず、次の線と次の色によってのみ作品は完成へと向かう。ずらして重ねられた2枚の紙が織りなす小金沢のドローイングでは、紙同士の上層と下層が生まれると同時に、画材としてパステルを用いているために数刻前に引いた色が粒子の形でふいに表に現れてくることがあるのだそうだ。作家は、それに呼応するようにまた色を載せる。これは、絵筆を通じた過去といまとの交わりとも言えないだろうか。過ぎ去る時間の中でようやく訪れる「回復」にちなんで、そんなことを感じていた。

負った傷とともに歩む。そのためのいくつかの方法

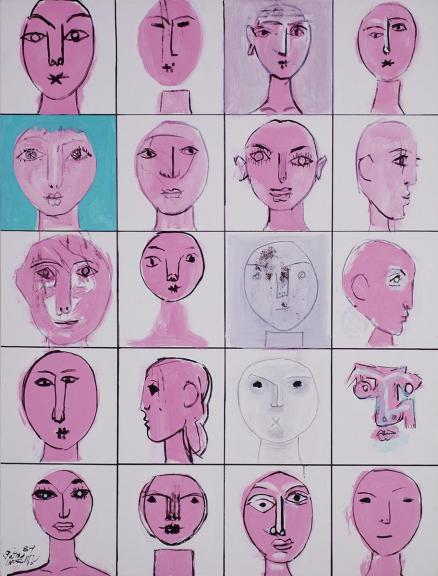

展覧会には、本美術館の創設に携わりその名を冠している猪熊弦一郎の作品も展示されている。飾られているのは作家のキャリアとしては晩年の作品にあたる「顔」シリーズからの一作だ。このシリーズは作家が妻・文子を亡くしたことをきっかけに制作が始められたもので、元々は妻の顔に至ろうと描かれていたものが次第に造形としての「顔」に魅了されることとなり、その絵からは多種多様な表情・パーツの顔が現れるようになった。

震災や戦争など、社会的に大きな痕跡を残した出来事を主題にした作品も並ぶなか、私はこの作品があってよかったと思った。たとえ社会的に大きな災禍に見舞われなくとも、個人の人生には何らかの凸凹は必ずやってくる。愛する妻の喪失と、顔の造形の探究。作家にとっても想像のつかなかった到達点ではあろうとも、このつながりを良しとすることは、大事な強さに思えたのだった。

展覧会のメイン展示室に入るより前に、1階のミュージアムショップの向かいでは「回復する」のうちのひとつの作品として画家・大岩オスカールによる作品を見ることができる。《虹》と題されたこの絵画は、作家が新たな活動の拠点としてニューヨークに到着した際に空に見えた虹をモチーフに描かれたものだ。当時は2002年、アメリカ同時多発テロ事件の翌年であり、その虹に明るい未来を感じたことから制作されたのだそうだ。私はこの作品と相対して最初、一縷の危うさも感じた。来訪者として都市の未来を、与えられた傷のその後を描くことは、たとえそれが希望であってもどこか勝手なものであるようにも思えたからだった。いっぽうで、他者にとって見える姿が、そこに差す明るい光の証左となることもきっとあることだろう。私はここでみた作品たちのように街に、社会に、確かに明日へと向かう回復の形を見つけてあげることができるだろうか。

「回復する」と題され、いまなお消えない傷跡を残す大きな災禍についても扱ったこの展覧会。ここに並んだ作品たちは時間が解決するとも、ただ前を向いて進むしかないとも、そんなありふれたメッセージを発してはいないように見えた。この展覧会で示されるのは、ただ、負った傷とともに歩むためのいくつかの方法だ。他人にとっての生きる術は、もしかするとあなたのための生きる術では無いかもしれない。しかし他者の歩みを知ることが、明日のあなたにとっての何かになるのなら。これからも変容とともにあり続けてくれるであろう作品たちを、どうか見てほしい。

*──症状が継続的に軽減、あるいは消失した状態のこと。再発の可能性などがあり経過観察や服薬が必要な点において、治癒とは異なり扱われる。

志賀玲太

志賀玲太