「道の演劇」の遥か先へ:Port B イラン観光ツアーレビュー(評:相馬千秋)

イスファハーンのシェイフ・ロトフォッラー・モスク

「遠い国」イランを旅する

2023年9月4日から1週間をかけて、イランを南から北に旅してきた。9名の旅の仲間とともに、いわゆるガイド付きの観光ツアーに参加したのである。イランといえば、人類初の帝国を築いた古代ペルシア、1979年イラン革命と80年代のイラン・イラク戦争、現代では北朝鮮と並び欧米諸国から敵国認定されているイスラーム国家、女性がつねにヒジャブを着用しなければならない国、アラベスク模様のペルシャ絨毯……といったイメージが日本では一般的だろうか。そして、そうしたステレオタイプなイメージ以上の像が結びづらい、じつに遠い国である。(筆者追記:本論が執筆されたのは2023年9月だが、2023年10月7日のハマスによるイスラエル奇襲、その後のイスラエル軍によるガザ侵攻において、イランはハマス支持を表明。この事態によって、イランはますます遠い国になったことを書き加えておく)。

そんなイランにあえて観光ツアーを企画したのは、演出家の高山明(Port B)である。彼は2005年に巣鴨の地蔵通り商店街を使ったツアーパフォーマンス『一方通行路』を発表して以来、30を超えるツアーパフォーマンスを国内外の諸都市で実現してきたアーティストである。そして私はこの20年間、そのほとんどに観客ないし関係者として参加してきた。今回のツアーはフル参加であれば2週間を要するものであったが、なんとか仕事の都合をつけて最初の1週間だけ参加することにした。

ツアーパフォーマンスとは、観客自身が一種のツアー(周遊、旅)に参加し、移動しながら体験するパフォーマンスの一形態である。ツアーパフォーマンスは、その先駆者である高山の言葉を借りれば、「回路の演劇」、あるいは「道の演劇」とも言い換えることができる。つまり、参加者である観客自身が、ある地点から別の地点へと移動しながら「回路」や「道」そのものを体験するアート作品である。だが今回のツアーがこれまでのツアーパフォーマンスと決定的に異なるのは、理念的にはツアーパフォーマンスの拡張でありながらも、実際の体験としては完全に観光ツアーそのものである、という点に尽きるだろう。参加者たちは事前にツアー代金を支払い(各自手配の航空券代がハイシーズンで20〜30万円程度、ホテル代+ガイド代+運転手代+その他諸経費で、1日100ドル程度)、現地の旅行ガイドにフルアテンドをしてもらいながら、ひたすら集団で古代遺跡や宗教施設、バザールなど見てまわり、毎食ごとにローカルな食文化を楽しむ。その観光ツアーにおいては、高山自身も一ツアー客であり、アーティストによる特別な仕掛けや発言は一切ない。9名のツアー客を乗せた小型バスでイランを南から北へひたすら北上する、いわゆるバスツアーだ。1日平均5〜6時間という長い移動時間には昼寝をしたり、隣の席のツアー客と脈絡なくおしゃべりをしたりする。どこからどう切り取っても、いわゆる観光ツアーなのである。

この文章では、今回のイラン観光ツアーの体験を一参加者の視点から記述すると同時に、高山明というアーティストの過去と未来のあいだで、この観光ツアーがどのような意味を持ち得るのかを論じてみたい。

なぜイランか?:「間」をめぐる謎かけ

そもそも、なぜイランなのか? 高山がはじめてイランを訪れたのは2022年9月、イランのテヘランとタブリーズへの、ある特殊なミッションを帯びた団体旅行であったという。世界的建築家、磯崎新が1978年のパリでキュレーションした伝説的な企画展、「間」展を、2023年のイランで再び開催する。その準備とリサーチを兼ねて、複数名の建築家や建築史家、歴史家、批評家らが日本からイランに集結した。高山も、未来の「間展inイラン」の参加アーティストとして、現地視察やシンポジウム登壇のため滞在したという。この旅については同行した批評家の安藤礼二による「磯崎新の最後の夢―イランの「間」展をめぐって」(*1)という論考に詳しい。そのなかで安藤は、「イランとは、巨大な「道」そのもの」であり、「その高原を縦横無尽に走る無数の「道」のネットワーク」であるとし、磯崎が日本文化から抽出した「間」の概念と、なぜイランで「間」展かという問いに対して多くの示唆的な考察を加えている。

確かにそのテーゼをもとに改めてユーラシアの地図を眺めたとき、イランはあらゆるものの「間」に置かれた土地であることが理解される。まずカスピ海と紅海の「間」。そして西はアゼルバイジャン、アルメニア、トルコ、イラク、東はトルクメニスタン、アフガニスタン、パキスタンと国境を接している、いわば国々の「間」。さらに地図を遠目に見れば、ギリシャ文明、メソポタミア文明、インド文明、そして中華文明と、複数の文明の「間」に位置し、陸のシルクロード、海のシルクロードが交差する「間」でもある。東から西へ、西から東へ。南から北へ。北から南へ。数千年に渡り無数のキャラバン隊が往来していたこの土地に、磯崎は最も信頼する人々を「間」というキーワードと共に呼び集めた。だが本当のところ、なぜイランなのか? その問いへの明確な答えを語ることなく、むしろその問いを「謎」として開いたまま、磯崎は2022年末にこの世を旅立った。

磯崎からこの謎かけを受け取った高山は、タブリーズで開催される「間」展に向けて(本来であれば2023年9月に開催されるはずだったが、ヒジャブの被り方で警察に逮捕された女性が亡くなってから1年の抗議デモを警戒して2024年3月に延期された)、「避難訓練」プランを計画しているが(これについては高山自身による発表を待ちたい)、イランが特別な国たりえる理由はもうひとつある。それは現代のイランが、アメリカを中心とする欧米諸国によって、世界の「悪者国家」としてのイメージを喧伝されているからだ。だが実際に訪れたイランは、当然のことながら風土も文化も極めて独自で奥深いし、現代の欧米中心の資本主義における常識がまったく通用しない特殊さゆえの面白さがある。たとえばイランでは、クレジットカードが一切使えず、100米ドル札1枚を現地の通貨リアルに両替しようとすると、200枚近いボロボロの札束を渡される。1杯のコーヒーを払うのに10,000リアル札を20枚、といった調子だ。最初は戸惑うこうした手間を受け入れざる得ないなかで、そもそも自分が当たり前のものとして享受してきた常識は誰によって作られた常識なのかということを考えざるを得なくなる。そうした違和感やズレを掘り下げること自体がアートや演劇の問いとして有効であり、「当たり前のことが当たり前ではない世界」を、身をもって経験し思考する最良の場が、高山にとってのイランなのであろう。

旅は古代から現代へ、南から北へ

実際イランは古代ペルシア文化、その後のイスラーム文化をはじめ、4000年以上に及ぶ文明の交差点として圧倒的な文化遺産を有する超一級の観光地であることは間違いない。今回のツアーは、言ってみれば高山自身がリサーチも兼ねて訪ねたかったであろう遺跡や宗教施設、バザールや都市空間を訪れながら、なぜイランか、という問いにそれぞれのツアー客も向き合っていく旅だったとも言える。では具体的にはどんなツアーだったのか。

旅は大きく、南から北へ、イランを北上する形で組まれていた。一行は成田空港に集合し、イスタンブール経由で南部の古都シーラーズに降り立ち、そこからは12名乗りの小型バスによる陸路で、街から街へ、毎日平均5〜6時間の移動を続けた。

地平線が完全に消失する彼方まで続く多色彩の岩石砂漠、剥き出しの地層、断層の連続……その向こうに屹立する断崖絶壁の山脈たち。これまでの人生で、これほど遠方を、これほど広大な荒々しい地球の地表を見続けたことがあっただろうか。私たちは、昼間の強烈な日光と夜の月光を交互に浴びながら、街から街へ、点から点へ、ジグザグに北上していった。古代ペルシア帝国の宗教都市、儀礼都市であったペルセポリス、世界最古の宗教・ゾロアスター教の寺院や埋葬施設が残る街ヤズド、サファヴィー朝の首都としてイスラーム建築の最高傑作群を有する古都イスファハーン、近代イランの首都であり現代も拡張を続けるテヘラン、そして中東最古の巨大バザールを有する交易都市タブリーズ。私たちは、この5つの都市を宿場としながらも、広大な砂漠と山脈の間に忽然と現れる小さな町々や遺跡にも多数立ち寄った。

そもそも、これだけ短期間に複数の都市を訪れること自体が観光客特有の振る舞いである。都市の構造や成り立ちを深く考察する時間はないにしても、そこに身を置けば瞬時に体感できる歴史的、空間的インスピレーションも多い。観光客が必ず訪れる場所といえば、その町のアイデンティティに関わる宗教施設、広場、庭園、そして食とショッピングを楽しむ市場と相場が決まっているが、本ツアーもその例外ではない。とくに本ツアーでは、ゾロアスター教、イスラーム教、キリスト教が生み出した宗教的空間を多く巡った。そこでは「超越的なるもの」について、その存在に触れようとする人間の知恵や技術について、異教徒や異民族との交流や葛藤について、それらを語り継いできた神話や叙事詩について、全身の細胞が振動しながら感応する特異な経験をした。ここではそのハイライトとも言える5つのスポットに絞って記述してみよう。

ペルセポリス:ペルシアの帝都、宗教儀礼都市

人類史上初めて、地中海からインドまでのオリエント世界を統一したアケメネス朝。その初代大王ダレイオス1世が建設した帝都が、ペルセポリスである。シーラーズから車で1時間ほど砂漠を走る道中には、日本では見たこともない丸裸の岩石山脈が次々と姿を現す。その一つひとつの山に神格が宿っていると言われれば信じてしまいそうなほど神話的な風景が無限に広がるその先に、ペルセポリスの神殿は突如現れる。なぜこのような砂漠地帯に、巨大帝国の権力を誇示し祭祀を執り行う儀礼都市が建設されたのだろうか。まず訪問者は、巨大な人面有翼獣神像が左右を守るクセルクセス門に迎えられる。もはや人間のスケール感を超えた帝都の神殿には、神や自然といった超越的なるものへの畏怖と、広大なオリエント世界への征服・支配の意志が、2500年の時を経てなお凄まじい説得力でそこにあった。

私たちはアルタクセルクセス2世の墓がある丘まで上がり、ペルセポリス全景を一望した。オリエント世界に開かれた地平線の先から、ここペルセポリスに向かう一本の道だけが続いている。西はエジプトから東はインドまで、諸国の王たちがこの道を通って、使者たちと動物たち、各地の名産品を携えて謁見にやってきたのである。この宗教都市で信仰されていたのは、火を崇めるゾロアスター教であった。気絶しそうなほど強烈な光と、その影。この世界最古の宗教が、ここペルシャの地で光と闇の二元論から誕生したことを皮膚感覚として理解する。

ちなみにこの帝都に至る真っ直ぐな道は、かつて訪れたニュルンベルグのツェッペリン広場に至る道を想起させた。ナチスの党大会が開催されていたツェッペリン広場に至る道は、現在は聖地化を防ぐために散漫な駐車場と道路が延々と続いているが、実際に訪れてみると、歩くのは到底不可能な距離とスケール感であった。ヒューマンスケールを超えた神殿や道の設計、「聖火」を使ったパフォーマンスは、さぞナチスが憧れ模倣したものと推察する。

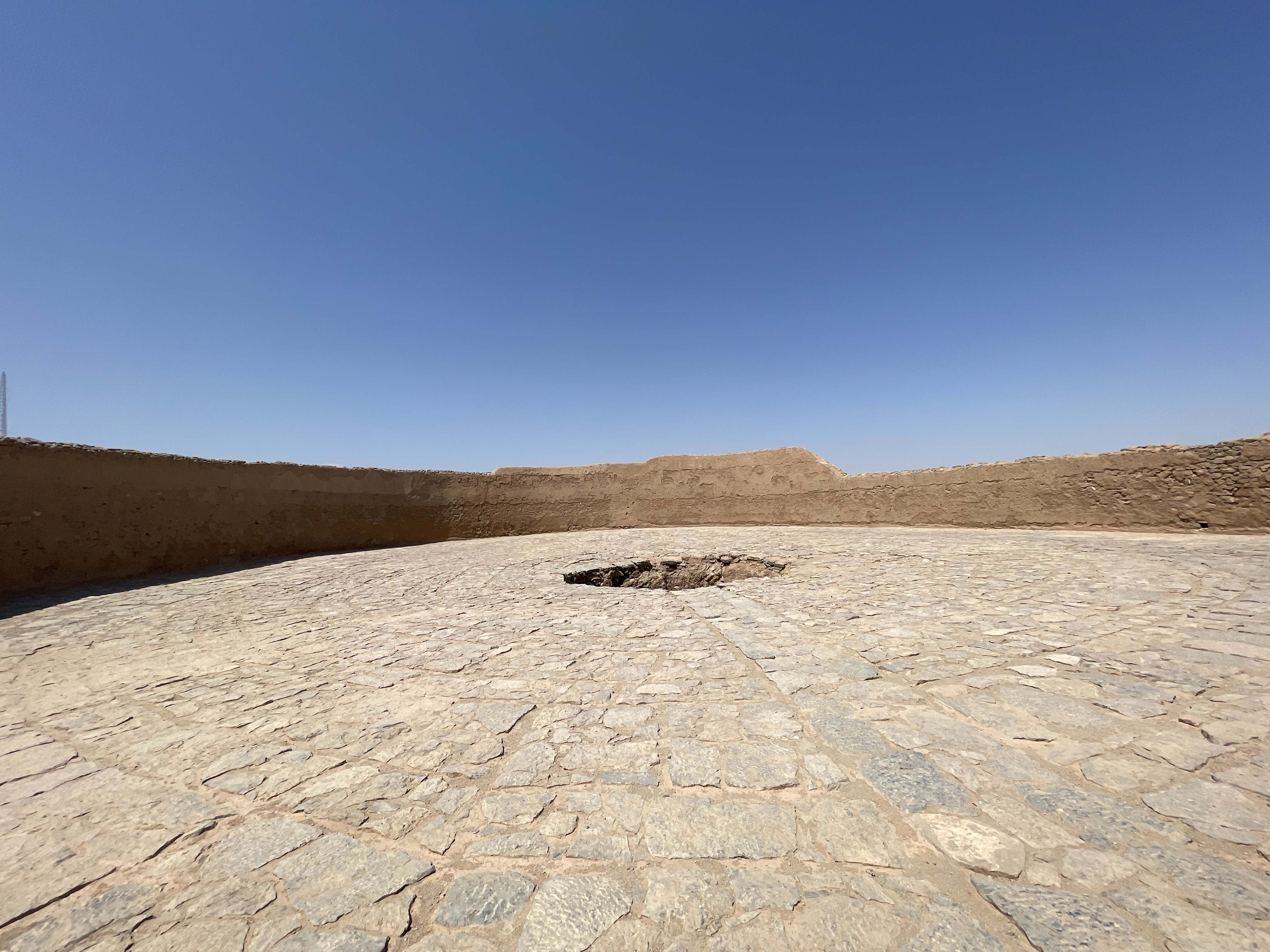

沈黙の塔 : ゾロアスター教の鳥葬空間

その日のうちにペルセポリスから4時間かけてヤズドへと移動した一行は、次の日、ヤズド市郊外にある「沈黙の塔」を訪れた。何もない砂漠の一帯に、ただ剥き出しの丘がふたつ並んでいる。私たちはそのうち階段のあるほうの丘を、やはり何も遮るもののない灼熱の中、一歩一歩登っていく。そこはゾロアスター教の鳥葬のための場所だという。火だけではなく土や水も神聖なものとするゾロアスター教において、不浄な肢体を火葬すれば火が穢れ、土葬すれば土や水が穢れてしまう。それゆえ、野生の鳥たちが肢体を啄むことで死者の肉体を弔い消失させる鳥葬が、20世紀中葉まで行われてきた。

頂上には、人間のみならず鳥以外の野生動物が侵入できないよう高い壁で囲まれた円形の空間が広がり、その中央に、やはり円形の穴(深さ1.5m、直径3mほどだろうか)だけがある。実際に遺体がその穴に置かれた後には、遺族も含め誰もその空間に立ち入ることは許されない。そして数週間の後、骨だけになった遺体に管理人が塩酸を含む液体をかけ、骨も溶かされ流される。こうして人々の肉体は、土、水、火に触れずにこの世界から消失するのだ。この究極の死の儀礼が、誰にも見られることなく、語られることなく、2000年以上も続いてきた。それゆえこの塔は「沈黙の塔」と呼ばれているのだ。

その後一行はヤズド市内に戻り、現代も脈々と続くゾロアスター教の拝火神殿を訪ねた。そこでは、ゾロアスター教の開祖、ザラスシュトラ(ドイツ語読みではツァラトゥストラ)により点火され1500年以上も燃え続けているとされる聖火をガラス越しに拝むことができた。

アーシュラー:殉教者の痛みの憑依/再演/祝祭

同日、私たちは車で同じヤズド市内で15分もかからない場所にあるヤズド・ジャーミーに向かった。その日はアーシューラーと呼ばれる、シーア派最大の祭りが催されているという。シーア派とは何か、その宗教的共同体がベースとする殉教者の思想については、井筒俊彦の「シーア派イスラーム−シーア的殉教意識の由来とその演劇性」(*2)がじつに詳しく明快に答えてくれる。私たちがたまたま居合わせたその日は、10日間にわたり国中がシーア派をシーア派たらしめる殉教者たちを悼み、悲壮感と哀悼の狂騒に駆られる陰性の祝祭の、最終日だったのである。

モスクに至る道では、上下真っ黒に礼装した男女が、日本のお祭り同様、「ハレ」の高揚感と非日常感に包まれながら一直線にモスクに向かっていく。モスク正面は大変な人混みだったが、ガイドの計らいで裏口から入れてもらった内部は、確かに演劇的空間ともいうべき、驚くべきパフォーマンスが展開されていたのだ。モスク前方には、黒一色に身を包んだ大勢の男性の信者たちが、朗誦の声に合わせて、自らの胴体を腕で打ちつける動きなど、殉教者たちを象徴する身振りをユニゾンしている。それは、痛みを共有することで殉教者と同化するための群舞パフォーマンスなのだ。殉教者たちの犠牲的精神と肉体が、そこに集う信者たちによって代理/憑依され、年に一度、ここに再現/再演される。それは、悲壮感と恍惚感を伴った「憑依の演劇」として、確かにそこにあった。

いっぽう、その後方には黒いチャドルに身を包んだ女性たちがペルシャ絨毯の上に陣取って、漫然と儀式を見たりおしゃべりをしたりしている。さらに後方では、モスクの中を走り回る子供たちもいれば、我々のようにスマホ撮影に忙しい見物客もいる。儀式の後に無料で配られる弁当に大勢の人が群がり、私たちもその列に並びもありがたく頂戴した。ひとつの巨大な空間にも、圧倒的な同化と散漫な異化、聖なるものと俗なるもの、儀式の当事者と見物人が心地よく共存する、まさに「ハレ」の時空がそこにあった。

イスファハーンのイマーム広場とモスク:超越的宇宙との対話

次の日も驚くべき宗教的空間への巡礼が続いた。イスファハーンといえば、世界史でも有名なサファヴィー朝の首都であり、16世紀からイスラーム文化が花開いた都市である。私たちは早速、その町の中心にあるイマーム広場に向かった。東西159メートル、南北512メートルという広さはもはや広場(スクエア)と呼ぶにはあまりに広大で、それ自体がひとつの世界そのものであるかのように、アリ・カプ宮殿、イマーム・モスク、シェイフ・ロトフォッラー・モスク、そして行政の館が配置され、その周囲を真四角に無数のバザールがひしめく回廊が取り囲んでいるのである。

モスク内部はもはや人間的スケール感を超えた、超越的としか形容できない空間が広がっていた。一枚一枚のタイルには有機的なアラベスク模様が散りばめられているのに、それが無限に反復され空間全体を形成すると、どこまでもシンメトリックで抽象化された宇宙的空間が生み出される。ドームの真下に立つと自分の声がまるで神の声であるかのように異次元から反響する。その音響構造も神秘的体験を増強する。ここは、少なくとも自分がいままで見知った限り、人類が創造し得たもののなかでも、もっとも超越的なものに触れる空間のひとつではなかろうか。実際、そこでは幾何学的装飾の無限反復が生み出す空間と光以外、何も存在しない。無が有を生み出す逆説と必然。それは、神やその預言者たちの偶像を禁じたイスラーム教が、「空」をもって無限と永遠を表現したことが理屈ではなく体感できる神秘体験であった。

そのモスクを出れば、再び聖と俗が共存する広大なイマーム広場に佇むことができる。昼間は観光客で賑わう広場は、夜は地元の人たちで埋め尽くされる。日差しから解放された一時をただ座っておしゃべりをする老若男女、ペルシャ絨毯を敷いて夕食を食べる人々。ちょっと不良っぽい若者達はバレーボールに興じている。イランではお酒がNGで酔っ払いがいないせいか、夜中でも清々しさが広場を満たす。誰もが好きなだけ、好きなスタイルで存在できる。 そこには「広場」の理想型があった。

アルメニア使徒教会:アルメニア人ディアスポラの記憶

同じ日の午後、私たちはイスファハーン市内の別の一角にある、アルメニア使徒教会、ヴァーンク教会に向かった。古代アルメニアは、紀元後301年、歴史上初めてキリスト教を国教とした国であった。だがトルコとペルシャに挟まれたアルメニアは何度も帝国の支配下に置かれてきた。サファヴィー朝の王たちは、オスマン帝国から迫害を受けたアルメニア系キリスト教徒たちを保護してきたため、今日でもインファハーンには、アルメニア使徒教会が存続している。その内部に入った私たちは、それまでイランではお目にかかってこなかった神の子イエス、その使徒たちの偶像イメージで埋め尽くされた空間に息をのんだ。空間には一切の隙間なく、聖書の物語のイラストレーションや、天使達の偶像、天国や地獄の表象がひしめき、その合間をアラベスク模様のタイルが取り囲む。正面の祭壇の下には、モスクと同様に赤を基調とした幾何学文様のペルシャ絨毯が敷き詰められている。

敷地内にはアルメニア正教徒に関する展示も併設され、20世紀初頭オスマン帝国によるアルメニア正教徒に対するジェノサイドの資料に衝撃を受けた。私たちはそこから徒歩5分のもうひとつのアルメニア使徒教会も訪れることで、イスラーム一色かと思われたイランが、現在においても宗教の多様性と保護を貫いていることを肌感覚として知るのであった。

また私が抜けたあとも一行は、タブリーズよりさらに北上し、アルメニアおよびアゼルバイジャンとの国境に程近い東西アーザルバーイジャーン州を訪れ、現存する世界最古の修道院と言われる聖タデウス修道院(通称、黒の教会)や、9世紀から存続する聖ステファノス修道院などを訪れた。そして一行が日本に帰国した3日後に、アゼルバイジャンがアルメニアの飛地ナゴルノカラバフに攻撃を始め、たった1日で同地を制圧、再び大量のアルメニア人たちが退避を開始したニュースに衝撃を受けることになる。

偶発し、生成する旅のパフォーマンス

この旅を通じて、私たちがもっとも多くの時間を過ごした場所は、陸路での移動のための小型バスであった。1日平均5時間、長い時は7時間以上も過ごしたこの小さな空間は、いわば今回のツアーの物理的な「観客席」でもある。まるでキアロスタミの映画に出てきそうな気品と渋さを醸し出す運転手さん、イラン全土のフリーランスの観光ガイド協会のトップも務める芸人風のカリスマ・ガイド、そしてPort Bの高山、その制作・リサーチを一手に担う田中沙季とその家族2名、アートコーディネーターの大舘奈津子と編集者の福田幹、東大大学院で都市工学を専門とする洲崎玉代、そして筆者である相馬千秋の9名が「ツアー客」として参加していた。(なお、本来であればそこにPort Bのグラフィックデザインを一手に手がける大岡寛典も合流するはずだったが、イランに入国するために申請していたアライバルVISAがアブダビ空港で発給されず、現地のイラン大使館にかけあい、イスタンブールからの入国を試みたものの、結果的にイランに入国することが叶わなかった。彼は2週間、あらゆる手を尽くしてもイランに入国ができないという状況から、逆説的に現在のイランのもうひとつの現実を体験したとも言える)。

この小型バスが、砂漠の中を一直線に伸びる道を、ガタガタと揺れながらも進んでいく。一歩車外に出れば、強烈な日光に気絶しそうになるほどの灼熱地獄である。窓の外は、地球の地表そのものが剥き出しになった、さまざまな色彩と傾斜の岩石砂漠、地層、断層が無限に連続する「地表の自然劇場」ともいうべき風景だ。昔であればラクダに、現代であればミニバスに乗って、私たちは巡礼者/キャラバンとして集団的な移動を組織する。これまでも高山のツアー演劇では、はとバス、タクシー、船上バス、二人乗りバイクなど、あらゆる乗り物がその「観客席」となってきたことを考えれば、今回もその例外ではない。だがその「観客席」では、もはやアーティスト自身が仕掛けるパフォーマーや音源、アナウンスは何ひとつない。この観光ツアーのために偶然そこで出会ってしまったものたちーひと、風景、言葉、振る舞い、出来事―が、まるで必然的に出会っているかのように感じられるのだった。

たとえば、今回のツアーガイドとしてたまたま派遣されてきたモハメッド・シャダッドは、そのへんの役者よりずっと巧みな天然の語り手/パフォーマーだった。彼の話法では、2500年前から現代までの過去の叙事的ないし歴史的な事象を語っているはずのナラティブが、いつの間にか彼の自虐と誇張が笑いに昇華するフィクションにすり替わっていたり、田舎の豪商の自宅跡を堂々と「ここは俺の祖父の家だ」と明らかに嘘を交えて紹介し始めたりする。まさにリアルとフィクション、大文字の歴史と小文字のフィクションを攪拌するナラティブが、たんなる「芸」として、極めてナチュラルに身体化されているのだ。

さらに驚くべきことに、彼はどんな町や村のどんな観光スポットに行っても、同じくイラン全土で仕事中のフリーランスのガイド仲間に「偶然」遭遇する。ガイド仲間もそのクライアントたるツアー客を連れているので、いつの間にか、中国、ベトナム、トルコ、ロシアといった国からやってきた彼ら観光客と和気藹々と記念撮影をしたり、旅情報を交換しあったり、通常であれば決して交わることのない線が交わっていくような偶発的な展開が連なっていく。

そうした偶然を必然として引き寄せながら、彼は、驚くべき瞬発力と調整力で、実際「いまだ」という瞬間をとらえて私たちツアー客に特別な瞬間を体験させるべくつねに携帯片手に動き回っているのだった。水面下で何が話されているかわからない私たちは、いつも彼の背中を追いかけているだけなのだが、まるでメビウスの輪の中に入ったように、つながるはずのないふたつの世界がするっとつながっていく奇妙な感覚があった。たとえば、ある小さな町の旧市街から街を一望できる屋上にあがろう、と促されて街を見渡した後に降り立った場所は、ペルシャ絨毯で埋め尽くされた絨毯店。お茶をどうぞと言われてベンチに腰掛けたら、モハメッドの旧友だという絨毯屋の店主が、いつの間にか絨毯を広げては、その物語をレクチャーパフォーマンスさながら語り出す。最初はまったく買うつもりもなかったペルシャ紋様の敷物を2つも買って、自分もパフォーマンスの一部になり、「観光客」という役を演じる愉快さがある。

このように10年以上ガイドとして第一線で活躍するモハメッドは、どんな場所に行っても、そこを初めて訪ねる人にとって新鮮な経験として生きられるよう、テンプレの語りをその都度即興的にアップデートしているのだった。ガイドは歴史家ではないから、彼の語りは良い意味で情報がわかりやすく整理され、そこに面白おかしい個人史やギャグが接続されるので、難しい歴史本を読むよりずっと生き生きとした経験として立体化される。その語りは、イランという国で生きていくために進化した巧みなパフォーマンスであり、瞬時に歴史と現代を、ペルシャとそれ以外の言語や文化の間を媒介する「翻訳者」の技芸でもあった。

観光客/観察者:振る舞いのグラデーション

1日に何度もミニバスに乗り込んで、シートベルトを締め、ただ黙って揺られる。その連続の間に幾度も思い出す感覚があった。それはドイツでUberに乗っているときの感覚だった。私はここ2年ほど10回ほど日本とドイツを往復して仕事をしていたのだが、いつも空港から滞在先へ、滞在先から行ったこともないスポットへ、大きな荷物を抱えて転々と移動しなければならず、ドイツ語もできず方向感覚も鈍い自分のリスク管理として、大概Uberを利用していた。アプリを使って事前に行き先を入力するため、運転手と対話や交渉をする必要もないので気が楽だ。と同時に、彼らのプロフィールはアプリを通じて知ることができる。その多くが、イランやアフガニスタン、パキスタンといった西アジア、そしてアフリカからの移民たちである。ほとんどの場合、会話はないし、あったとしても、私がどこから来たのか、彼らがどこから来て、どれだけ故郷を離れてドイツで生活しているのか、といった片言のやりとりなのだが、私はそんな対話や、彼らが好んでかける未知の言葉の音楽を楽しんだ。

彼らのような膨大な数の移民、難民たちが今のドイツや欧州の社会を支えていることは明らかであるが、その労働を享受している自分を含めた人間が、彼らがどこから来たのか、なぜ来たのかを想像したり、少なくとも理解しようと努めたりすることが、都市の日常では起こりづらい。彼らは移民労働者としての役を演じ、私は観光客/訪問者という役を演じている。しかし彼らやその親世代がドイツにやってきた背景には、そうせざるを得なかった理由があったはずである。高山がこれまでの作品が扱ってきたのは、まさにこうした、故郷を何らかの理由で離れることを余儀なくされた人々―、亡命者、難民、移民、留学生―、の声である。その声を、「歌/詩」や「歴史/物語/語り」、さらには「レクチャー/講義」に変換させることで、都市の日常の空間に、別の歴史や物語を召喚し、私たちの目の前に存在するにも関わらず見えなくさせられているものに微かな光を当てる。その弱々しく小さな演劇の装置としてアプリやラジオがあり、舞台装置/インフラとして世界各地のマクドナルド店や東京メトロの路線ネットワークがある。

今回のイラン旅では、そうした変換や特別に意図された出会いはなく、ただ私たちは観光客としてイランという宗教的・政治的な制度の中に身を置いた。それは、その制度のなかで生まれ育ち、その制度の振る舞いが身についた人々と、その振る舞いを批評的に捉えている人々、その両方のグラデーションを観察するプロセスでもあった。

たとえば女性は着用が義務付けられているヒジャブ。日本でもイラン大使館にVISAを取りに行くときから始まり、イランに降り立つ飛行機のなかで着用し、ホテルの朝食会場でさえ一歩公的な空間であれば着用しなければならないとされる。最初の2日間くらいは郷に入っては郷に従えで、律儀に髪の毛含めすっぽりスカーフを被っていたが、このくそ暑いのになぜ女性だけ、という気持ちになってくる。モハメッドに「ヒジャブを被らなかったら、何が起きるのか」と尋ねたところ、「最悪の場合でも、誰かに被るように注意されるだけだ」という。実際、私は食事の際や、夜道を散歩している時など、スカーフが頭ではなく首に巻かれた状態で過ごすことも少なくなかったが、注意されたのはテヘランの街中で1回、そしてイスファハーンのレストランで1回のみだった。しかも拍子抜けするほど軽い注意だったし、注意してきた人が誰なのかもわからない。しかし、だからこそ込み上げるのは、なぜヒジャブを正しく着用しなかったという理由だけで女性が命を落とすようなことがあり得るのか、という強い怒りと疑問だった。実際、テヘランのような大都市ではまったくスカーフを着用していない女性にも多くすれ違ったが、それだけが理由で逮捕され、罪となる可能性がある社会であるということが、自らの身体を伴ったリアリティとして経験されるのだった。

「道の演劇」の遥か先に:「旅行代理店」の開業に向けて

以上、いくつかの点に絞ってこの1週間の体験の記述を試みたが、多くの旅行記がそうであるように、結論はシンプルなものだ。つまり百聞は一見にしかずで、この文章をきかっけに自分で調べて実際に行ってみて体験してほしい、という一言に尽きる。

だが現実問題として、イランに行くにはいくつかのハードルがある。VISAの申請の手続きは通常であれば2ヶ月かかるし、それでも支給されないケースもある(*3)。現地ではクレジットカードが使えず、現地通貨がインフレ状態のため、膨大な量の札束を持ち歩いてもホテル代を支払うことさえ困難だ。そもそもイランではほとんどの情報がペルシャ文字で書かれているから、メニューのオーダーも移動も、普通の旅行者には途方もないハードルとなる。だからガイド付きの観光ツアーに参加するのがいいのだが、現在、敵国認定されているイランへのツアーは少なく、とても高額になってしまう。高山はこのツアーを構想したコンセプト文のなかで、こうした障害を減らし、現地のコーディネーターたちとのネットワークに基づく「旅行代理店」を立ち上げると宣言している。今回のツアーは、いわばその準備のリサーチを兼ねて、試験的に行われたものだったのだ。

しかしなぜ「旅行代理店」なのか。前述したとおり、私はおそらく高山が2005年以来、日本および世界各地で実現してきたツアーに多く参加してきたひとりだが、その変遷を振り返ると、とうとう高山が演劇としてのツアーパフォーマンスを超えて、「旅行代理店」という事業を実装しようとする意図が理解できるように思う。Port B初期のツアーパフォーマンス、『一方通行路』(2005)、『東京/オリンピック』(2007)、『サンシャイン62』(2008)、『山口市営P』(2008)、『赤い靴クロニクル』(2010)といった作品群では、ある具体的な通りやエリア、象徴的な建物、歴史的出来事をめぐる数時間の体験が、ひとりないしグループでのツアーとして組織されていた。そこには実際の風景や歴史そのものの引用と、それを引き出すフレームとしての演出が施され、さらには高山が明確な意図をもって召喚する「声」が、ラジオやMP3というメディアから聞こえてくる仕掛けがとられていた。ヴァルター・ベンヤミンの「ベルリンの幼年時代」やパサージュ論がサブテキストとしてあり、その土地の記憶や感覚がこうした刺激から想起され、目の前の現実と新たな像を結び直す。こうしたツアー型のパフォーマンスは、かなり明確なインストラクションによって「演出」されていたが、その後 2010年以降は、演出ではなく、体験者に経路だけを示す装置──地図、アプリケーションなど──を提供する形に進化していく。『完全避難マニュアル東京版』(2010)、『東京ヘテロトピア』(2013)も、体験者が勝手にツアーに出てもらうためのツール(地図、アプリ)と必要な情報(ガイドブック的な情報)だけが手渡される。東京という街を学び直すツアーとしての修学旅行シリーズ(タイ編、台湾編、福島編、クルド編、中国残留孤児編)や、秋田、大分、前橋といった地方都市でのリサーチの成果がメディアハックしていくメディア・パフォーマンスといった流れは、ツアーというよりは、ある視点から都市をリサーチした成果を集団で経験し直すことで、ブレヒトの教育劇の翻案とも言える、学ぶためのツアー/観光が計画されてきた。しかしそれらはいずれも、高山自身による「道の演劇」ないし「回路の演劇」を体現する「演劇プロジェクト/作品」であったことは間違いない。

このイランツアーをひとつの出発点に高山が構想しようとしているのは、「道の演劇」の遥か先を行く、社会事業としての「旅行代理店」開業である。演劇的な発想を社会に実装する。それまでの演劇プロジェクトが、理念を体現するモデルの提示であったとするならば、それが本当に人々に必要とされ、活用され、都市や社会の機能となっていくようなものでなければならない。アンビルト/モデルづくりとしての演劇プロジェクトから、社会実装へ。そのダイナミックな転回が、かつてシルクロードを通ってペルシャの五弦琵琶が奈良に到達したように、現代のイランからはるか遠くへの旅を始めようとしている。それはおそらくシルクロード自体をイランから日本への辿り直す、壮大な「道の演劇」の実装版となる。

そもそもツーリズムを意味する「観光」が、「光を観る」と書くことは興味深い。その起源は、古代中国の「易経」に「観国之光,利用賓于王(国の光を観る、用て王に賓たるに利し)との一節があり、それを略したというのが定説だとされる。今回私たちがイランで目にした無数の光は、古代から現代へ、この「間」の空間を通り過ぎていった無数の往来者たちが築いてきた光であり、「道の演劇」の遥か先を、静かに照らしている。

*1──安藤礼二『新潮』2023 年3月号、新潮社(2023)、pp.123-141

*2──『井筒俊彦全集第88巻―意味の深みへ−1983年-1985年』、慶応大学出版(2014)、pp.177-219

*3──本論考が執筆されたのは2023年9月だが、2023年12月、イラン政府は日本を含む33カ国の渡航者の査証を免除することを決めた。

相馬千秋

相馬千秋