「TERRADA ART AWARD 2023」のファイナリスト展が寺田倉庫で開幕。注目アーティストの金光男、冨安由真、原田裕規、村上慧、やんツーが新作を発表へ

TERRADA ART AWARD 2023授賞式。左から金光男、冨安由真、原田裕規、村上慧、やんツー

倉庫会社ならではのアウォード

TERRADA ART AWARDは、新進アーティストの支援を目的とした現代アートアウォード。審査は作品内容、展示プランの精査を経て、ファイナリストを選出する。今回は、約1000組を超えるアーティストから応募があり、応募開始から約10ヶ月後の2023年9月11日、5組のファイナリストが選ばれた。

美術の公募やアウォードは数多くあるが、TERRADA ART AWARDには寺田倉庫ならではの特徴がある。まず、選出するアーティストには“グランプリ”といった順位がなく、最終審査員からファイナリストへ授与する「各審査員賞」があるのみ。各審査員からはアーティストに対して、作品の講評、アドバイス、今後への期待を込めたメッセージが贈られる。

また、ファイナリスト5組には審査員賞の発表に先んじて、各300万円の賞金、およびファイナリスト展での展示機会を提供。ファイナリスト展の舞台となるのは、過去にも世界で活躍するアーティストが発表の舞台とした倉庫空間(寺田倉庫 G3-6F)だ。ファイナリスト5組は約3ヶ月の制作期間を使って展示プランを元にした作品を作り上げる。300万円の制作費用と、広い倉庫空間は、アーティストにとっては、試してみたかった自身のアイデアを形にし、多くの来場者に見てもらう大きなチャンスとなる。

そのほか、寺田倉庫が運営する画材ラボPIGMENT TOKYOの商品10万円分、同社の美術品保管サービス2年間の無料利⽤などが副賞とし提供される。賞の発表だけで終わらずその後の画材購入や作品保管にかかる費用までも援助することで、ファイナリストのその後の活躍を支援するという。

このように、アート事業に注力する寺田倉庫のアーティスト支援の思いが結実した取り組みが、このTERRADA ART AWARDなのだ。2024年1月10日、「TERRADA ART AWARD 2023 ファイナリスト展」が寺田倉庫 G3-6Fで開幕した。会期は1月28日まで。

今回のファイナリストに選ばれた冨安由真、原田裕規、やんツー、村上慧、金光男のコメントと作品、そして5名に賞を授与した最終審査員のコメントを順に紹介していこう。

冨安由真は金島隆弘賞「極めて奇妙で不安定な空間。4、5分空間にとどまってほしい」

これまでに心霊現象、超能力といった非科学な事象への興味にもとづき、見えないもの、不確かな存在への知覚を鑑賞者に想起させる没入型インスタレーションを手がけてきた冨安由真は金島隆弘賞を受賞。冨安は今回、倉庫の持つ無機質さをテーマに絵画とサウンド、照明と構造物からなるインスタレーション作品《The Shift》(2024)を発表している。「最近は、“次元のずれ”や“次元の層”に関心があります。絵画は“次元”と親和性が高いことから、今回絵画を展示に取り入れています」と冨安。

作品は4分10秒のループ作品だが、審査員の金島は「4、5分は必ず展示室の中にとどまってほしい」と話し、「視点の“シフト”を作品の鑑賞行為に組み込み、空間が丁寧に描かれた平面作品や、空間を仕切る素材などを巧みに組み合わせながら、倉庫という無機質でサイトスペシフィックな作品の制作が難しい環境で展開した本作は、作品の鑑賞行為やその視点を揺さぶるだけでなく、そもそも作品とはいったい何者であるか改めて考えさせられる」と評価ポイントについてコメント。

原田裕規は神谷幸江賞「ポートレイト、語り、字幕をテクノロジーを使って編み込むという新たな挑戦」

とるにたらないにもかかわらず、社会のなかで広く認知されている視覚文化をモチーフに作品を制作する原田裕規は、神谷幸江賞を受賞。英語と移民の言葉が混じった「ハワイ・ピジン英語」に代表されるトランスナショナルな文化的モチーフに着目した《シャドーイング(3つの自画像)》(2024)を発表。「作家のやりたいことを実現できる様々な環境を整えていただき、初めて実現できた」と、今回の賞と関わった人々に感謝の意を述べるともに、「ハワイでは“私たちの物語”を描こうとするなかで自分のルーツを発見し、自分に戻ってきた感覚があり、現代という時代性を反映した“新しい自画像”が立ち上がったように自負しています。自分は、限られた人のみ可能なドリームプランを実現できるようになり、責任を持つ立場になっていると感じる。そんな特権的な立場で自画像を描くということを自覚し、今後はより責任を持ってがんばっていきたい」と、自身の立場を言い表した。

審査員の神谷は、「時空を超え、個の存在と社会、他者と私をつなげる複雑かつ複層的な要素を、デジタルテクノロジーを介してポートレイト、語り、字幕を一画面の上に重ね合わせ編み込んでいく。新しいチャレンジにエールを送りたい」と激励した。

やんツーは寺瀬由紀賞「美術の切ない部分、不条理な部分をシニカルな作品で表現」

今日的なテクノロジーを導入した既成の動的製品、あるいは既存の情報システムに介入し、転用・誤用するかたちで組み合わせ構築したインスタレーション作品を制作してきたやんツーは、《Great Emptiness》(2024)を発表。本作は、平日は17時、土日は15時と17時のみ上演される30分の「装置による演劇作品」で、上演時間外はブルーシートで覆われその全容はおろか一部さえも見ることができないので、できれば上演時間を狙って会場を訪れたい。

装置がドローイングをし、鑑賞者としてのセグウェイが空間を漂って滑稽な会話劇を繰り広げる本作は、寺瀬由紀賞を受賞。やんツーはこのことについて「今回、美術の制度のなかでも、とくに美術館や倉庫、アートマーケットの文脈にアプローチした作品プランだったので、マーケットのど真ん中にいる寺瀬さんが評価してくれたら面白いなという目論見が元々ありました。なので、この審査員賞も本当に嬉しく、今後の作家活動の糧になっていくと思います」とコメント。

審査員の寺瀬は「資本主義に呑み込まれるアート、消費されていくアート、愛でられずひたすら倉庫に保管されるアートなど、美術の切ない部分、不条理な部分をシニカルな作品で表現している。審査員のなかでもっともアートマーケットに近い立場で美術に関わっている寺瀬由紀賞をお渡しすることで、もっともっと迷わせて、さらに良い作品を制作してもらいたい」と、期待を表した。

村上慧は真鍋大度賞「新しい視点と発見を提供し、日常の美や問題を再発見させてくれる」

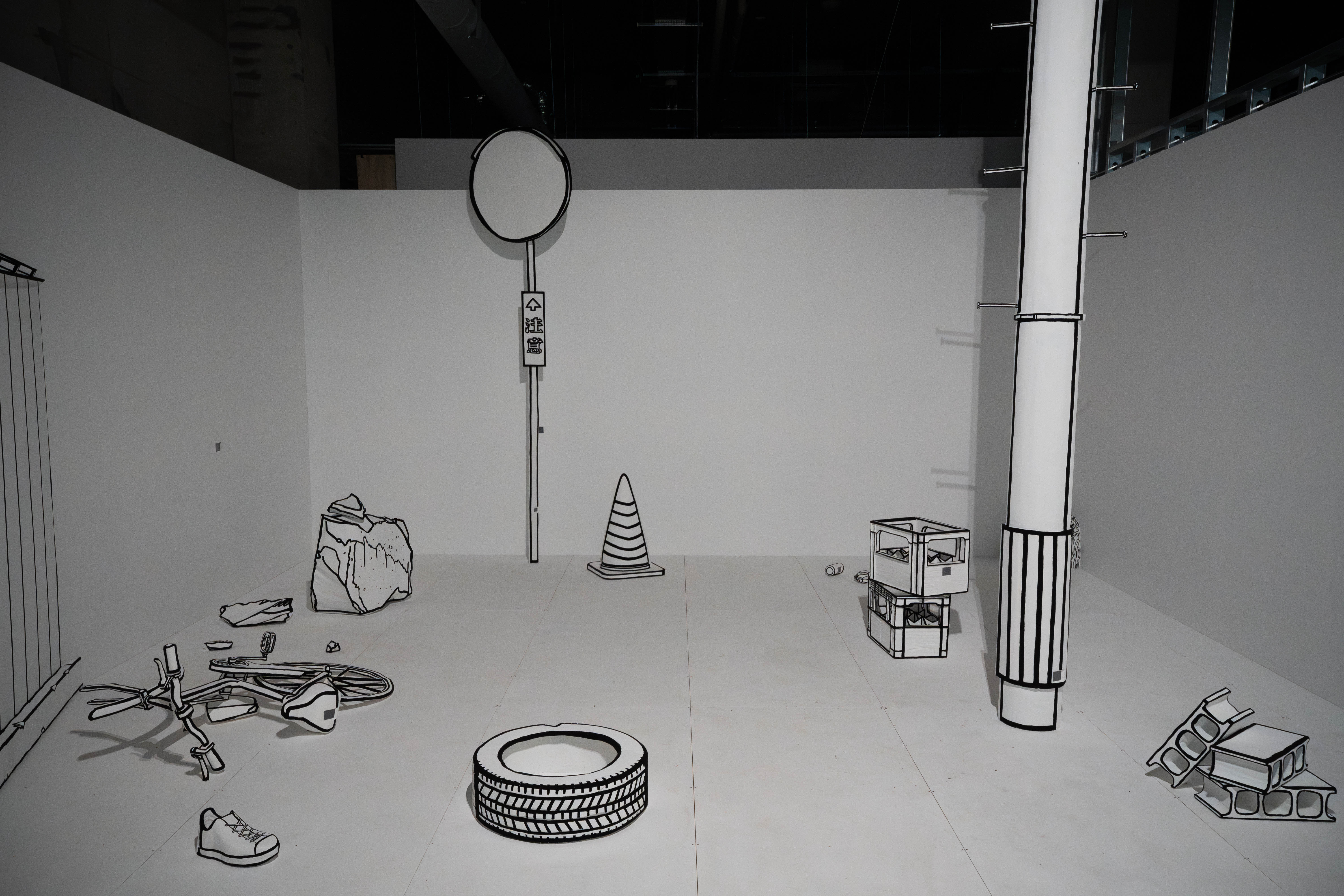

自作した発泡スチロール製の家に住む、広告収入を使って看板の中で生活するなど、公共空間に自分の身を置くことを作品へ転換してきた村上慧は真鍋大度賞を受賞した。今回のファイナリスト展では、村上が見た夢を発端とした作品《革命をもくろむものたち》(2024)を発表。

ある日、舞台上に存在するような書き割りの「茂み」が話しかけてくるという夢を見た村上。「夢を見たのと同時期に、認知症気味の祖父が弟の部屋に入ってきて出口を訪ねてきたり、廊下のコートハンガーを人間と間違えたり、そういう出来事が夢と重なった部分があった。そして、これらの体験に作品というかたちを与えるとき、ドローイングにおける輪郭線の問題も同時に考えられるのではないかと思った。この作品プランを実現するにあたって間接的に背中を押してくれた祖父、周囲の人、TERRADA ART AWARDに感謝してこれからもがんばりたい」とコメント。

審査員の真鍋は「村上さんの作品は日常の風景に独特な方法で変化を加えることによって見慣れた世界に対する新しい視点と発見を提供し、日常の美や問題を再発見させてくれます。最初に作品のプランシートを見たとき、言語化するのが難しいがぜひ実現したところを見てみたいと思った。作品は1時間半におよぶものだが全編見てみてほしいです」と評した。

金光男は鷲田めるろ賞「触覚的な作品。隔てられたものをつなげていく意味合いを持つ」

熱で形状を変えていく蝋(パラフィン・ワックス)を用いて、平面・立体作品を手がけてきた金光男は、鷲田めるろ賞を受賞。本展では、熱源のある金属製の展示台に、蝋で作った赤いカヌーがゆっくりと溶けて崩れていくインスタレーション《Good bye My Love》(2023)を中心に、蝋で作った平面作品数点を展示している。溶けていく蝋が溶岩や血液などを思わせ、その生々しさが強い印象を残す作品だ。

「昨年来、ウクライナの戦争のニュースをよく目にするようになった。戦地に赴く父親や、国外に逃亡する妻子の映像を見て、母や祖父母の話を思い出した」という金。「自分は作品を通してアイデンティティを語ることに時間がかかったが、今回賞をいただくことで自信を持って自分自身がこの世界とどのように次につながるかというのを表せるかなと思う。ワックスの流動性と自分を重ねあわせながらがんばりたい」とコメントした。

審査員の鷲田は、金に個人賞を授与した理由について「カヌーは、韓国と日本の間という金のアイデンティティと関わり、”間”を象徴するものであろう。これまでは実物のカヌーの中を蝋で満たすような作品であったのに対し、今回はカヌー自体を蝋でつくり、全体が溶けて輪郭も変化する計画である。そのことによって、カヌーの脆弱性がより明確になり、作品の強度が増すはずだ。この点が、今回の新作に期待を寄せた理由のひとつである」と発表している。

なぜ、寺田倉庫はアーティスト支援に力を入れるのか

「アートの街」として、年間を通じて数多くのアートファンが訪れるのが天王洲にある寺田倉庫だ。同社がアートに携わってきた歴史は古く、1970年代に開始した美術品・芸術品の保管では業界屈指の経験を持つ。近年はアート関連施設としてWHAT MUSEUM、TERRADA ART COMPLEXなどを次々にオープンした。

2023年7月には、国際的アートフェア「Tokyo Gendai」のオフィシャルフェアパートナーとして、天王洲で「TENNOZ ART WEEK」を開催。世界各国から集まったアートコレクター、アートファンの交流で賑わった。倉庫街からアートの街へ。寺田倉庫は天王洲を「国際的なアートシティ」にするためのまちづくりに取り組んでいる。

そのなかで、同社が特に注力しているのがアーティスト支援だ。アウォード以外にも、制作や展示など、アーティスト支援の仕組みを用意している。たとえば、倉庫スペースをリノベーションしたTAC ART STUDIOでは、高い天井高を活かした大型立体作品の制作も可能な17室のスタジオと共同スペースを提供している。また、画材ラボPIGMENT TOKYOでは、現役アーティストに専門知識を活かして働く場を提供している。

さらに、アート業界の未来を担うアーティストによる現代アート作品を展示・販売する施設として、WHAT CAFEを2020年にオープン。800m²もの広々とした空間で、数多くのアーティストに作品展示の機会を提供している。1月16日まではアウォードと連動した企画展も実施している。

同社はアウォードについて、「TERRADA ART AWARDのファイナリストには、日本のアートシーンの前例を超え、世界に羽ばたいてほしい。グローバルのアートシーンで評価される作家を、アウォードの受賞以降も、そのキャリアを支援し続けていきたい」としている。

数々のアーティスト支援は、アート業界全体が成長する上で重要であると同時に、「国際的なアートシティ」としての天王洲の成長ともシンクロするところだ。東京・天王洲にアーティストが集まり、アートシーンを更新していく。

その大きなうねりの緒を、TERRADA ART AWARDのファイナリスト展で感じてほしい。

野路千晶(編集部)

野路千晶(編集部)