ヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展の日本館展示が帰国中:人間・非人間の共存とエコロジー

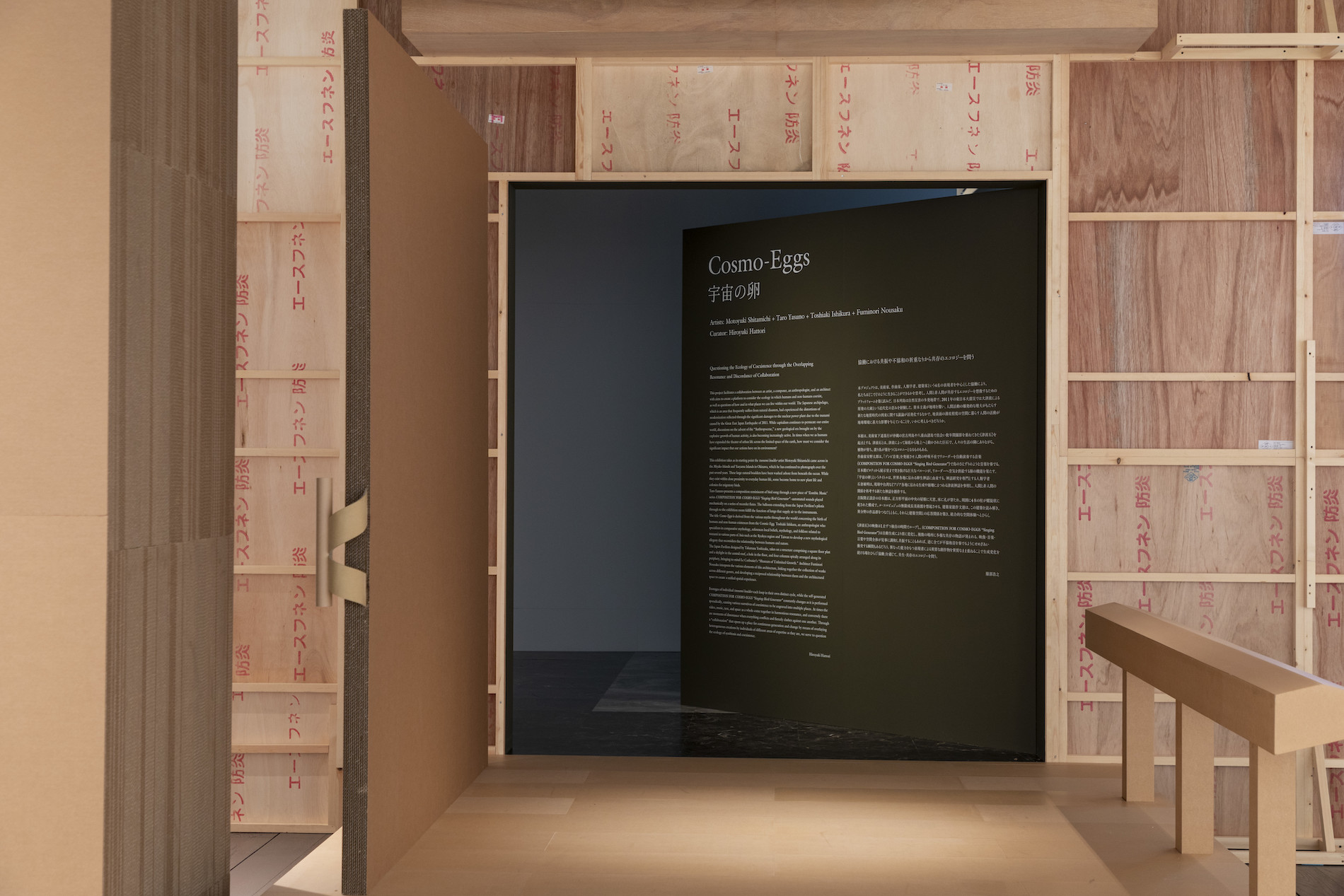

2019年に行われた第58回ヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展の日本館展示は「Cosmo-Eggs|宇宙の卵」。キュレーターの服部浩之を中心に、美術家の下道基行、作曲家の安野太郎、人類学者の石倉敏明、建築家の能作文徳という、専門分野の異なる4名が協働し、人間同士や人間と非人間の「共存」「共生」をテーマに構成された。

その帰国展がアーティゾン美術館で10月25日まで開催中だ。ヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展は120年以上の歴史を持つ世界最大規模の現代美術の国際展で、その日本館は、石橋財団創設者の石橋正二郎が建設寄贈し、1956年に開館。そのような歴史的つながりから、このたびアーティゾン美術館での帰国展が決定した。

今回の帰国展は、ヴェネチアでの展示をもとに、アーティゾン美術館の展示室にあわせて再構成したもので、インスタレーション展示にドキュメントやアーカイブなどの新たな要素が加えられている。

本展の意図や問題意識についてキュレーターの服部浩之にインタビューを行なった。インタビュアーは、東京藝術大学准教授でキュレーターの荒木夏実。

人間と非人間の共存・共生を考える

──私は、「Cosmo- Eggs| 宇宙の卵」のプランを最初に聞いたとき、すごく面白そうだなと思うのと同時に、キュレーター目線で見るとすごく大変そうだと思ったんです。それは、現代美術のアーティストが協働することの大変さを知っているからなのですが、それをやり遂げたのはさすが服部さんだな、と。今回、異なるアーティストの作品をひとつのインスタレーションとしてつくり上げるのにどのような工夫をされたのですか?

服部:ひとつのインスタレーションとして完成させ、まとめあげるというよりも、異なるものが同じ場所・時間に存在することはどうやったら可能かを考えていました。「Cosmo- Eggs| 宇宙の卵」は、異なる専門性や異なる表現手法の共存という部分に特に重点を置いていたので、展示や美術的観点への収束や着地ができないかもしれないという恐れはありました。そのため、ひとつの統合されたインスタレーションにまとめあげるよりは、同時にあることを許容できる関係性やリンクのようなものを見出したいと思ったんです。

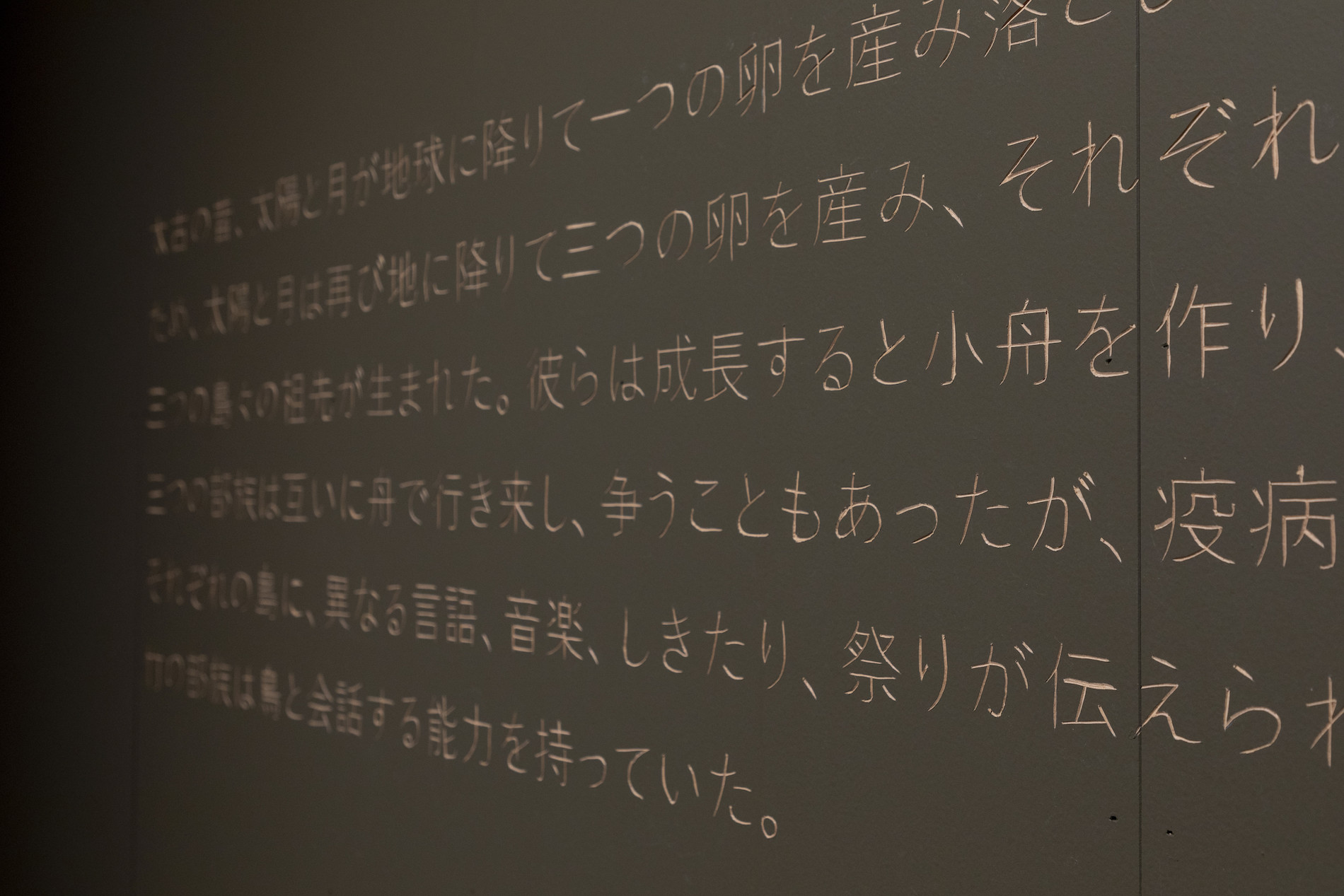

人間と非人間の共存・共生を考えるというテーマは、下道さんの《津波石》が起点にあるからこそ見出されたわけですが、津波石がある土地に残された神話はその主題を探求するうえでたくさんの示唆を与えてくれました。ただ、そういう示唆を得られたのは石倉さんという神話学を研究する人がチームにいて、下道さんとは異なる観点からこのテーマに向き合い様々な知見を共有してくれたからです。石倉さんの創作神話は、下道さんの《津波石》にも関係する場所の物語を参照していたり、一方で安野さんの音楽に通底する12という数や円環や周期性などにも深く関わってきます。

安野さんは津波石の調査で出会ったリュウキュウアカショウビンという渡り鳥の鳴き声をモチーフにして作品を制作しました。鳥は歴史上多数の画家や音楽家が主題としています。例えばパウル・クレーは、鳥をモチーフに機械と生命の関係を描出した絵画作品《Twittering Machine》(1922)を約100年前に残していますが、このテーマは安野さんの活動に直結するものです。安野さんの音楽は空気が人工的にリコーダーへと送り込まれることで成立しており(リコーダーの音は空気の振動によって発せられる)、地球上の生命活動を維持するのに必要不可欠な空気によってしか音楽が奏でられないことを可視化し、まさに多様な種の生と機械や人の行為の関係を考えるきっかけとなると思います。《津波石》の像がプロジェクターで投影されることによってあらわれることと合わせて見てみると、人間と非人間の共存やエコロジーについてより一層思いを巡らせることができるかもしれません。

これら以外にも、おそらく私が気づいていない関係やリンクが色々あると思うので、鑑賞者のみなさんに自由に発見していただきたいです。

──ヴェネチア・ビエンナーレの日本館で展示された際に、現地の方の反応はいかがでしたか?

服部:ヴェネチア・ビエンナーレは非常に巨大な国際展なので、長尺の映像作品から大規模なインスタレーションまで様々な体験があると思うのですが、日本館ではみなさん思い思いの時間を過ごしているのが面白かったですね。真剣に作品を見入っている人もいれば、壁に彫られた文字を追っている人もいて、バルーンのところでただ休憩しているような人や瞑想しているような人もいる。

美術を主眼とする人以外にも届くということもそれなりに重視していたので、みなさんのリアクションを見て、その意図とつながっているような印象を受けました。

──日本館とアーティゾン美術館の展示内容で変更した部分はありますか?

服部:まず、日本館での展示は、映像、音楽、言葉が交わるインスタレーションで、建築とも強く結びつくものでした。

下道さんの映像作品《津波石》と、作曲家の安野さんによる音楽、人類学者で神話研究などを専門とする石倉さんによる創作神話。これらの作品を日本館の建築空間と結びつけたのが建築家の能作さんです。日本館の建築を紐解き、平面構成や中央を貫く穴に着目し、それに応答するように作品同士や作品と建築空間との関係を築きました。日本館のオリジナルの部分にはほとんど触れず、改修などで付加された部分は少しだけ手をいれました。例えば、展示室を取り巻く壁面はスクリーンフレームと同じ色で塗装し、前年の建築展で設置されたピロティのウッドデッキはほぼそのまま継承しつつも、彫刻台を埋めてしまった部分のみ切り出して、そこにテーブルを設置するといったわずかな行為を加えました。

この日本館の展示室部分を再現したインスタレーションを核に、帰国展の展示空間は構成されました。

そしてアーティゾン美術館では「帰国展」という前提条件から、ヴェネチアでの日本館展示を紹介する記録やアーカイブの側面を重視し、日本館展示室を90%のサイズで再現し、そこにほぼ同じ構成で各作品を再展開しています。90%のサイズは美術館展示室の構造上の制約が主要因となって導かれたものですが、そのスケールが実寸から少しだけ変更されたことで、空間自体がある種の模型的な存在へと変換されました。下道さんや安野さんの作品自体は、基本的にはヴェネチアと同じものですが、創作神話は日本語に置き換えられ、ピロティなどは再現されていないため、完全なる再現ではありません。だいたい忠実に再現されているという感じです。

当初は《津波石》や《COMPOSITION FOR COSMO-EGGS “Singing Bird Generator”》、創作神話などをアーティゾン美術館の展示室に合わせて再構成することも検討したのですが、日本館という場との関係も含めて紹介したいと考え、少し引いた地点からある種の資料体として「Cosmo-Eggs | 宇宙の卵」というプロジェクト自体を総括し、改題的に検証することを試みました。そのため、書割の舞台のように日本館を再現し、その裏側もあらわにしています。

日本館とアーティゾン美術館ではだいたい同じような構成を体験できるのですが、いわゆる空間のアウラのようなものが喪失し、複写資料とも言えるようなインスタレーションとなっています。

インスタレーションという形式や再展示が孕む資料と作品のあいだの曖昧な関係を観客のみなさんがどのように捉えてくれるのか、とても興味があります。

レプリゼンテーションとプレゼンテーション

──本展の図録の中でルアンルパのアデ・ダルマワン(*)は、コレクティブの活動を展覧会にする際に、実践のレプリゼンテーション(再現)になってしまうとつまらないと言っていました。展覧会をレプリゼンテーションではなく、プレゼンテーション、つまり変更可能な提案にしたいと。それについてはどう思われますか?

服部:コレクティブの活動や大勢の人々が関わるプロジェクトは、つくる過程の様々なやりとりの中でいろいろな人に出会い、問題も起こっていくのですが、彼が言うプレゼンテーションはまさにその過程にあるものなんですよね。ただそこには問題もあって、プロセスが面白いからといって、そこにフォーカスして面白い展示ができるかというと、必ずしもそうではない。

「Cosmo-Eggs|宇宙の卵」は、その点に気をつけて展示を構成しました。ヴェネチアでは、ほぼフィジカルなインスタレーションで、プロセスを見せるのは展覧会図録のみ。ただ、インスタレーションに至る過程自体がアウトプットに染み出すような形ができないかなと思っていたので、その課題をアーティゾン美術館の展示で実現できたのではないかと思います。作品とプロセスが空間の中で混ざり合っている状態を不協和音と感じる人、共鳴していると感じる人の両方がいれば良いですね。

──服部さんのキュレーションがユニークなのは、青森公立大学国際芸術センター青森[ACAC]で学芸員をされていたころから、バックグラウンドが様々なレジデンスアーティストのケアをし、協働することに慣れているからではないかと思うんです。

服部:数ヶ月スパンの長い期間、いろいろな作家が生活しながら作品をつくる様子を見ていたACACの経験はすごく大きいと思います。一見活動が無関係に見えるアーティスト同士のセッションのようなことが自然に起こる面白さもACACで知りました。そして「Cosmo-Eggs|宇宙の卵」は「協働」を下敷きに、展覧会として成立するまとまりを意識しながらも、他者性や差異を保つにはどうしたらいいのかを考えるなかで生まれたプランだと思います。

──今服部さんがおっしゃったことに近いような感覚を、大学で経験することがあります。私は、東京藝術大学で教える前は美術館でキュレーターをしていましたが、美術館は着地点が展覧会なので、いわゆる「力のあるアーティスト」を選ばなければならないというプレッシャーが必ずありました。

服部:とてもよくわかります。

──個展でもグループ展でもそうですよね。ところが、大学はそれとはまったく違う。学生たちは未知数で未熟だけれど、講評のときにあっと驚くような作品と出会うようなマジカルな時間があるんですよ。そうした作品がコンスタントに生まれる保証はないのですが、学生の未熟さを含め、その場でしか生まれないものを見る貴重な瞬間がある。じつはアートってそういう部分が大事なんじゃないかなと思っています。

服部:どんな世界でも、長く継続して活動できる人は一握りで、美術館などではその一部の「力のある作家」と仕事をすることが多くなりますよね。美術館での展示や収蔵は、その価値が定着されることでもありますし。ただ、荒木さんがおっしゃるようなマジカルな時間、新たな何がしかが生まれる機会は、じつはもっと手前のほうにたくさんある。そのとき、作家にどういう人との出会いがもたらされるかで形にできる可能性もすごく変わると思います。

私は作品でも企画でも、大きな美術館のようなある程度失敗できない舞台と、実験可能なオルタナティブな場を往復できる機会が増えると良いなと思います。

──本当にそうですね。そうした機会の必要性は多くの人が感じていると思いますが、仕組みは硬直して変わらないままです。美術館はレプリゼンテーションを求め、展覧会は目的化する。そして、選び・選ばれるというプロセス。このマッチョな構造は近年明らかに機能不全になり、人々の生き方や感じ方と合わないものになっている気がしますがどうでしょうか。この決まり切ったヒエラルキーや仕組みが、柔軟性のあるものになる可能性はありますかね?

服部:それには、根本的な教育のあり方や観客となる多くの人々の意識が変わっていく必要があるのではないでしょうか。そして今のコロナ禍は、変わりうるターニングポイントになるかもしれないなと思っています。

例えば、たくさんのお客さんが列をなし会場が混み合うブロックバスター展は、そのあり方を変えざるを得ない状況ですよね。それ以外の様々な展覧会や催しもコロナ禍で多くがストップし、これまで多忙だったアーティストも移動がままならないなど強制的にストップしている状況です。そういうときにこそ、アーティストやキュレーターが文化の生産者で、観客はそれを受容する人といった一方的な構造は壊され、もっと有機的な関係が生まれるチャンスだと思います。たくさんの人が現状に疑問を持っていると思うので、柔軟な変化へのよい機会だと感じています。

それは、多くの美術館がここ10年ほど取り組んでいるラーニングプログラムが実を結んだ先の結果として現れてくるのかもしれませんが、学び合う関係性、双方向性、別の方向を向いている人々が出会うきっかけ、既存の制度を疑うきっかけはどのようにしてつくられるのか、私はずっと考えています。

–

(*)アデ・ダルマワンは、ジャカルタを拠点に活動するアーティスト、キュレーター。アーティスト・コレクティブ「ルアンルパ」のディレクター。アデが創設メンバーのひとりとして2000年に立ち上げた「ルアンルパ」は、社会科学、政治、テクノロジー、メディアなどあらゆる分野を横断しながらアートの創造性を駆使して、インドネシアにおける都市問題や文化的課題に応答する活動を展開するアーティスト主導の非営利団体。

服部浩之

秋田公立美術大学大学院准教授。早稲田大学大学院修了(建築学)。秋吉台国際芸術村(2006-2009)、青森公立大学国際芸術センター青森[ACAC](2009-2015)での活動を通じ、様々なアーティストの制作プロセスに関わる。アジアを中心に展覧会、プロジェクトなどを展開。「あいちトリエンナーレ2016」「近くへの遠回り」(キューバ、2018)など多数企画。

荒木夏実

東京藝術大学准教授。キュレーター、美術評論家、慶應義塾大学講師。慶応義塾大学文学部卒業、英国レスター大学ミュージアム・スタディーズ修了。三鷹市芸術文化振興財団(1994-2002)と森美術館(2003-2018)でキュレーターとして展覧会および教育プログラムの企画を行った後、2018年より現職。現在、キュレーションを行なったグループ展「彼女たちは歌う」が東京藝術大学 大学美術館陳列館で開催中(〜2020年9月6日)。